Steine der Erinnerung

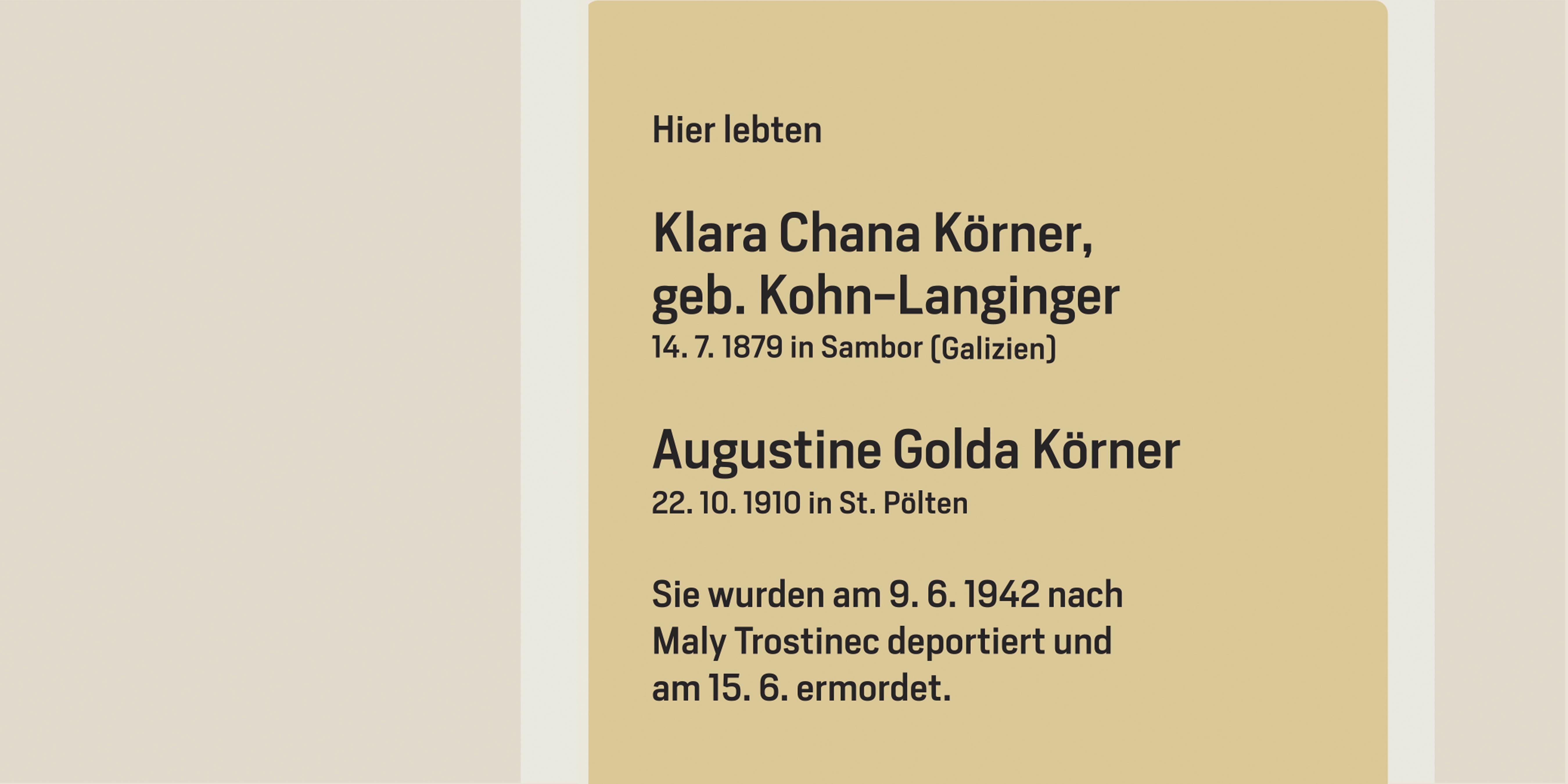

Klara Chana Körner und ihre Tochter Auguste

„In dieser Richtung verweise ich darauf, dass ich während meines 35jährigen Aufenthaltes in Oesterreich mich niemals irgendeiner unerlaubten oder unmo ralischen Handlung schuldig gemacht habe, vielmehr vollständig unbescholten bin, mich immer wohl verhalten habe und bei der Bevölkerung von St. Pölten beliebt und gut beleumdet bin. [...] Ich bitte Sie demnach anzuerkennen, dass meine heutige Eingabe nicht etwa mutwillig oder ohne Not erfolgt.“ (Klara Körner an die Vermögensverkehrsstelle in Wien, 14. 3. 1939)

Klara (auch: Clara) Chana Körner, geb. Kohn-Langinger, wurde am 14. Juli 1879 in Sambor (Galizien) als Tochter von Anschel Isser und Rifka Langinger ge- boren. 1906 heiratete sie in Wien den am 28. Jänner 1877 geborenen Jakob Körner aus Bolechiv (Galizien). 1907 kam noch in Wien Sohn Alfred zur Welt, 1910 bereits in St. Pölten Tochter Augustine „Gusti“ Golda und 1914 Margarete „Grete“. In diesem Jahr erwarb das Ehepaar zu gleichen Teilen das Nachbar- haus von Jakobs Bruder Julius in der Herrengasse 3 und betrieb gemeinsam einen Handel mit Bekleidung. Klara war gelernte Schneiderin und gab 1938 in ihrem Auswanderungsbogen neben deutschen auch ruthenische (ukrainische), polnische und tschechische Sprachkenntnisse an.

Ihr Mann starb am 28. April 1936 und ist am Neuen jüdischen Friedhof in St. Pölten begraben, die hebräische Inschrift auf seinem Grabstein würdigt ihn als bedeutenden, wohltätigen und gelehrten Mann. Klara führte das Geschäft alleine weiter, ihre Töchter arbeiteten im Verkauf. Alle drei Geschwister waren in ihrer Freizeit überaus engagierte Mitglieder des in St. Pölten sehr aktiven zionistischen Vereins Betar.

Bereits im Oktober 1938 wurde Klara Körners Geschäft liquidiert und sie musste, wie sie in mehreren Eingaben an die Vermögensstelle schrieb, in ihrer finanziellen Notlage auf die Ersparnisse ihrer Töchter zurückgreifen. Im Ansuchen um Reduzierung der Vermögensabgabe vom 14. März 1939 wies sie auf ihre schwierige Lage hin: „Ich bin 60 Jahre alt und vom Leben mehr als herge- nommen, krank und leidend und in juristischen Dingen nicht bewandert.“ Ihre Einwände gegen die behördlichen Schikanen waren allerdings sachlich gut argumentiert und durchaus streitbar, brachten aber in Anbetracht der beabsichtigten „Liegenschaftsentjudung“ keinen Erfolg.

Alfred „Fredl“ hatte ein Jusstudium absolviert und war Rechtsanwaltsanwärter. Am 22. August 1938 heiratete er in St. Pölten Eugenie Schrötter aus Bielsko (Polen) und konnte mit ihr im Mai 1939 in die USA entkommen, seiner Schwes- ter Grete, später verheiratet Linial, gelang im Oktober 1939 die Einwanderung in Palästina/Erez Israel. Es ist zu vermuten, dass Gusti ihre Mutter nicht alleine zurücklassen wollte.

Ihr Haus verkaufte Klara Körner erst am 5. Februar 1942, also vier Monate vor der Deportation, an die Sparkasse der Stadt St. Pölten. Den viel zu niedrigen Verkaufspreis von 10.000 Reichsmark – ein älteres Gutachten hatte 44.000 Reichsmark geschätzt – erhielt sie allerdings nicht. Ihre lange hartnäckige Weigerung kommentierte der Treuhänder des Hauses, Rechtsanwalt Dr. Franz Walter Wohlrab, in einem Schreiben vom 24. Juni 1940 an den Reichsstatthalter in Niederdonau: „Die jüdische Eigentümerin begründet ihre Weigerung, den Kaufvertrag zu unterzeichnen, mit der Begründung, dass ihr der Kaufvertrag zu niedrig sei. [...] In Wirklichkeit rechnet die Jüdin, genau so wie ihre Nachbarn Wulkan, noch immer mit der Niederlage des Reiches.“

Laut Wohlrab lebte Klara Körner ab Mai 1940 in Wien 2, Komödiengasse 6/10. Im Mai 1941 wohnte sie mit Gusti jedenfalls in Wien 2, Herminengasse 6/3, der letzten Adresse von 142 Opfern der Shoah. Gusti musste für die Warenvertriebsgesellschaft („Wages“) in Wien 2, Praterstraße 8, Zwangsarbeit leisten. Mutter und Tochter wurden am 9. Juni 1942 nach Maly Trostinec südlich von Minsk deportiert und sofort nach der Ankunft am 15. Juni erschossen oder vergast. An dieser Vernichtungsstätte wurden mehr als 13.000 als jüdisch verfolgte Österreicherinnen und Österreicher ermordet.

Am 10. September 1946 schrieb Grete Linial von Haifa „An das St. Pöltner Bürgermeisteramt: [...] Meine Mutter wurde deportiert und ich bitte, meine An- meldung wegen Wiedergutmachung entgegenzunehmen beziehungsweise weiterleiten zu wollen.“ Im Antrag auf Rückstellung wurde sie von Dr. Egon Morgenstern vertreten. Am 13. November 1947 entschied das Kreisgericht, dass die Sparkasse das Haus restituieren und die Prozesskosten übernehmen müsse. Wie ihre Cousine Nelly Seidler ließen auch Alfred Körner und Grete Linial auf dem Grabstein ihres Vaters die Namen von Mutter und Schwester verewigen, gaben aber nach damaligem Wissensstand als Todesort Theresienstadt an. In Israel sorgte Grete dafür, dass die früheren Mitglieder des Betar St. Pölten miteinander in Kontakt blieben. „Sie war unser Minister, sie hat alles zusammengehalten“, so Zvi Gol, früher Hermann Hahn, in einem Interview mit Martha Keil 1997.

Klara Chana Körner and Her Daughter Auguste

“In this context I would like to note that throughout my 35 years in Austria I have never made myself guilty of any illicit or immoral action, that I am rather entirely blameless, have always behaved properly, and am beloved and of good repute among the population of St. Pölten. [...] I therefore ask you to acknowl edge that my submission today is neither wanton nor has it arisen without need.” (Klara Körner to the Property Transaction Office in Vienna, 14. 3. 1939)

Klara (also written Clara) Chana Körner, née Kohn-Langinger, was born in Sam- bor (Galicia) on 14 July 1879 to Anschel Isser and Rifka Langinger. In 1906, she got married in Vienna to Jakob Körner from Bolechiv (Galicia). In 1907, their son Alfred was born in Vienna, followed in 1910, now in St. Pölten, by their daughter Augustine Gusti Golda and in 1914 by Margarete Grete. That year, the couple took over mutual ownership of the neighboring building of Jakob’s brother Julius in Herrengasse 3, where they co-managed a clothing store. Klara was a trained seamstress and on her emigration form in 1938 professed to speak Ruthenian (Ukrainian), Polish, and Czech alongside German.

Her husband died on 28 April 1936 and is buried in the New Jewish Cemetery in St. Pölten. The Hebrew inscription on his gravestone commemorates him as an important, charitable, and erudite man. Klara continued to run the store by herself, her daughters working in sales. All three siblings were immensely en- gaged members of the highly active St. Pölten chapter of the Zionist association Betar.

As early as October 1938, Klara Körner’s store was liquidated and, as she men- tioned in various submissions to the Property Transaction Office, her conse- quently dire financial situation forced her to fall back on her daughters’ savings. In her request to have her property tax reduced on 14 March 1939, she addressed her difficult situation: “I am 60 years old and more than worn out by life. I am sick, suffering, and unacquainted in legal matters.” While her objections against the chicaneries of the officials were objectively well-argued and thoroughly strident, they were not effective in the face of the intended “de-Judaization” of the property.

Alfred “Fredl” had studied law and worked as a trainee lawyer. On 22 August 1938, he got married in St. Pölten to Eugenie Schrötter from Bielsko (Poland), with whom he was able to flee to the USA in May 1939. His sister Grete, whose later married name was Linial, managed to emigrate to Palestine/Eretz Israel in October 1939. Presumably, Gusti did not want to leave her mother behind alone.

Klara Körner did not sell her house until 5 February 1942, just four months before her deportation. The buyer was the Sparkasse bank of the City of St. Pölten. She never received the purchase price, which had been set far too low at 10,000 Reichsmark – an older assessment placed the value at 44,000. The trustee of her house, lawyer Dr. Franz Walter Wohlrab, commented on her long and tenacious refusal to sell in a letter to the Reichsstatthalter in Nieder- donau on 24 June 1940: “The Jewish owner justifies her refusal to sign the sales agreement with the argument that the sales agreement is far too low. [...] In reality, the Jewess, just like her neighbors, the Wulkans, still expects the Reich to be defeated.”

According to Wohlrab, Klara Körner moved to Komödiengasse 6/10 in Vienna’s second district in May 1940. In any case, in May 1941, she was living with Gusti in Herminengasse 6/3, also in the second district, the last address for 142 victims of the Shoah. Gusti had to perform forced labor for the Warenvertriebsgesellschaft („Wages“), a distribution company in Praterstraße 8, also in the second district. Mother and daughter were deported to Maly Trostinec south of Minsk on 9 June 1942, were they were either shot to death or gassed immediately upon arrival on 15 June. More than 13,000 Austrians persecuted as Jews were murdered at this extermination site.

On 10 September 1946, Grete Linial wrote from Haifa “To the Mayor’s Office in St. Pölten: [...] My mother was deported and I ask that my request for com- pensation be registered or forwarded as appropriate.” Dr. Egon Morgenstern represented her in her restitution application. On 13 November 1947, the dis- trict court ruled that the Sparkasse had to return the house and cover the legal costs. Like their cousin Nelly Seidler, Alfred Körner and Grete Linial had the names of their mother and sister engraved on their father’s gravestone, citing Theresienstadt as the place of death based on the information available to them at the time. In Israel, Grete ensured that the former members of the St. Pölten chapter of Betar kept in touch with one another. “She was our minister, she held everything together,” as Zwi Gol, previously known as Hermann Hahn, told Martha Keil in an interview in 1997.