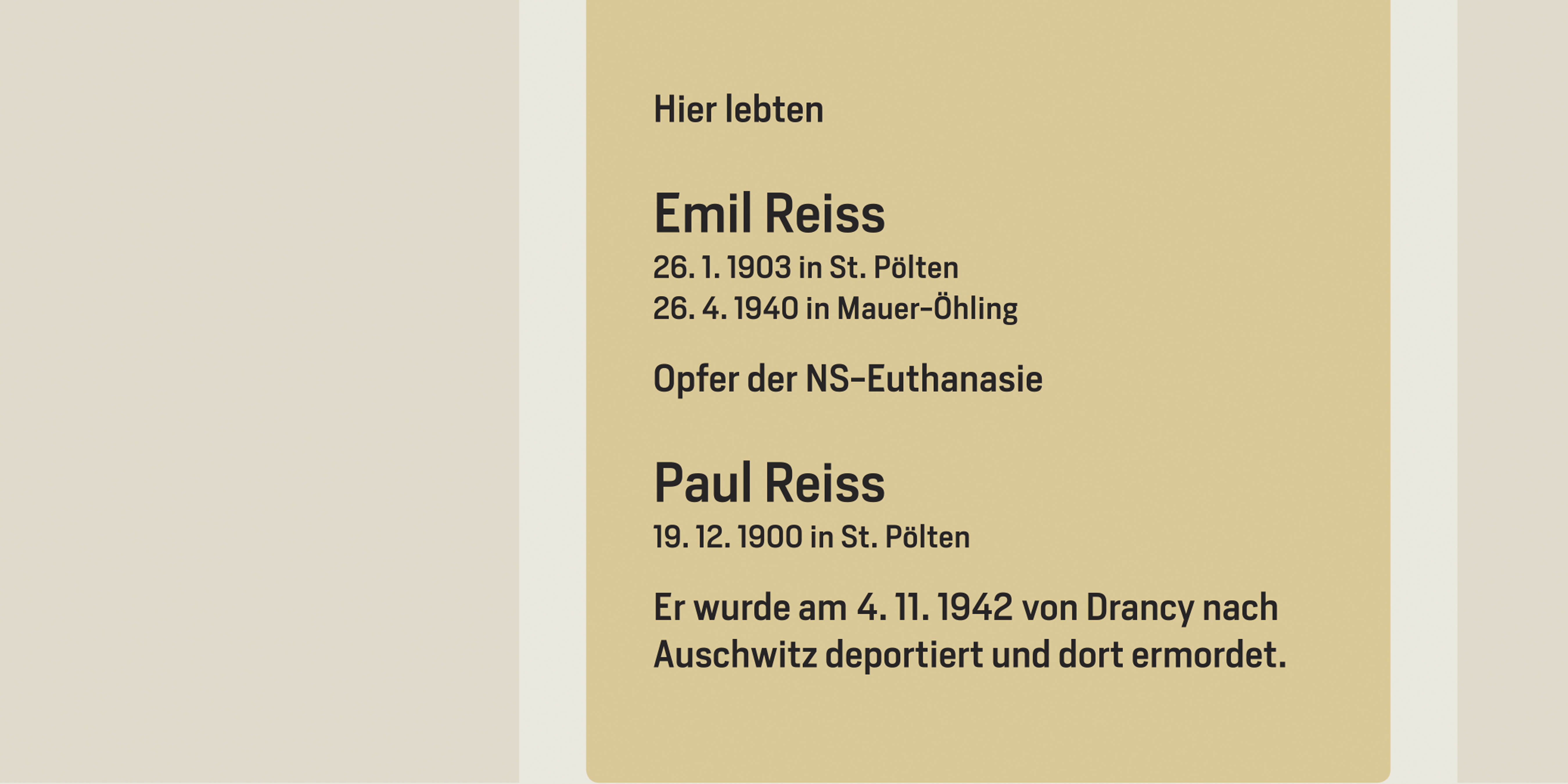

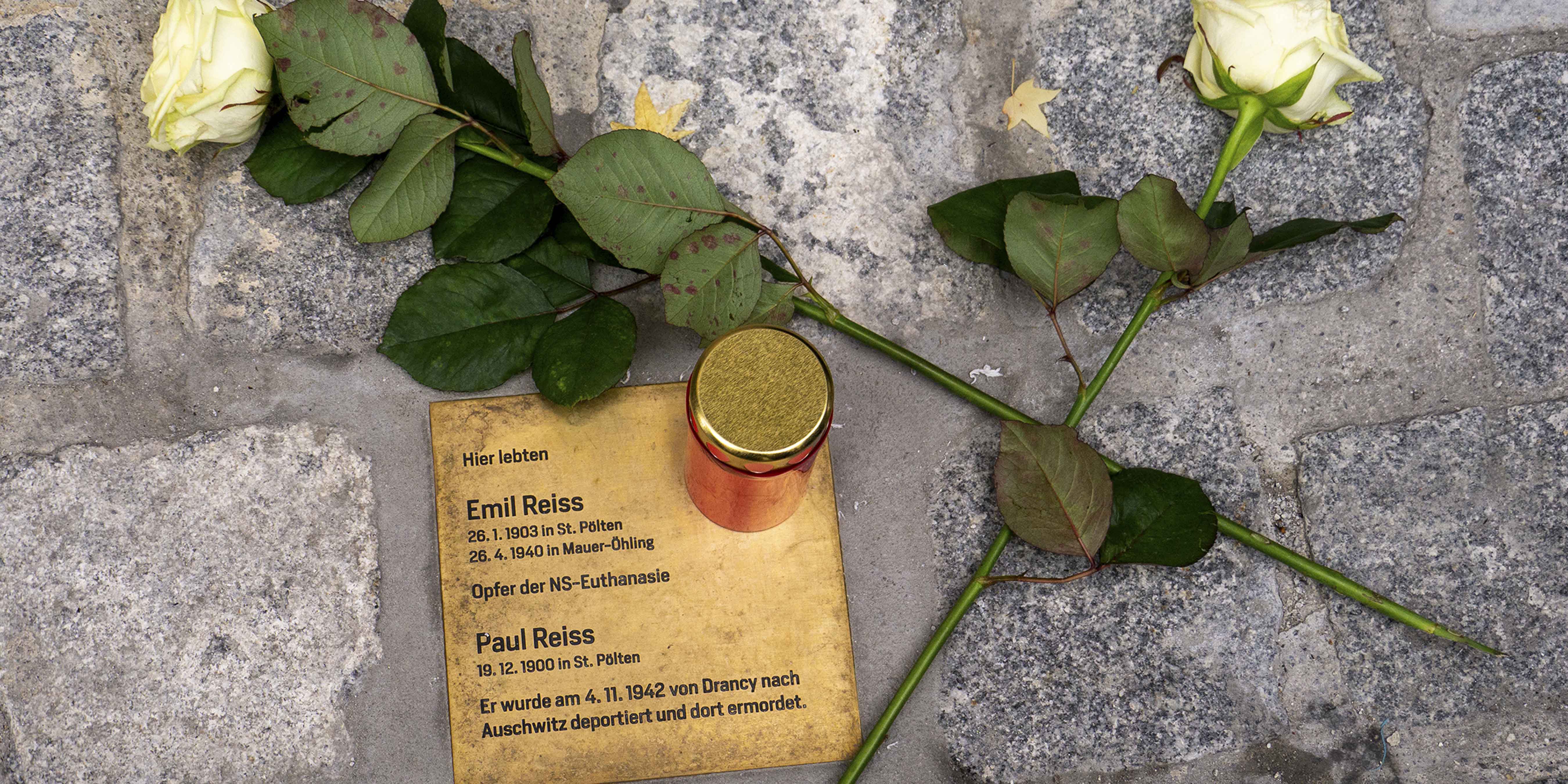

Steine der Erinnerung

Emil Reiss

„13.9.38: Pflegling hat während der Nacht 1 Hemd, 1 Leintuch, 1 Schutzjacke und 1 Polsterüberzug zerrissen, entschuldigte sich damit, es rege ihn auf, weil gegen die Juden so vorgegangen wird und er keine Hoffnung mehr habe vom Gitterbett hinauszukommen.“ (Krankenakte Emil Reiss, Mauer-Öhling, NÖLA)

Emil Reiss, der jüngere Bruder von Paul Reiss, wurde am 26. Jänner 1903 geboren und war bereits 1921 mit der Diagnose „angeborener Schwachsinn“ in die „Landes 'Heil- und Pflegeanstalt'“ Mauer-Öhling bei Amstetten in Niederösterreich eingeliefert worden. Aus seiner Krankenakte geht allerdings hervor, dass er sowohl imstande war, gegen seine schlechte Behandlung und die allgemeinen Missstände in der Anstalt zu protestieren, als auch die politische Situation realistisch einzuschätzen. Es ist vermutlich kein Zufall, dass sich nach dem „Anschluss“ sein aggressives Verhalten verstärkte und er wochenlang in Zwangsjacke und Gitterbett verbringen musste. Am 5. Juni 1939 gab er als Grund für seine Unruhe an, dass seine Angehörigen nichts von sich hören ließen – vermutlich wusste er noch nicht, dass seine Mutter mit seiner Schwester Rosa und Familie am 29. Mai nach Shanghai geflohen war. Laut dem Eintrag vom 22. September fragte er oft, „was es mit den Juden noch werden wird, ob sie auswandern müssen“. Sein als Krankheitssymptom diagnostizierter „Vernichtungswahn“ sollte sich als Vorhersage des kommenden Massenmordes erweisen.

Am 26. April 1940 verstarb Emil Reiss offiziell an Lungentuberkulose und einem Abszess am unteren Brustwirbel. Die Krankenakte vermerkt allerdings seine starke Gewichtsabnahme, obwohl „der Patient sämtliche Speisen zu sich nimmt“. Daher ist anzunehmen, dass er wie die meisten seiner Leidensgenossinnen und -genossen nicht ausreichend ernährt wurde. Emil ist eines von mindestens 2.800 Opfern der NS-Euthanasie von Mauer-Öhling. Insgesamt wurden im Deutschen Reich unter nationalsozialistischer Herrschaft mindestens 200.000 „geistig Behinderte“ ermordet, davon 30.000 in der damaligen „Ostmark“.

Paul Reiss and his brother Emil

Paul Reiss

Paul Reiss, born 19 December 1900 to the merchant Moritz Reiss and his wife Emma, née Kolb, was only 15 years old when he lost his father. Moritz’s grave stone still stands in the Jewish cemetery of St. Pölten: “Here rests our unfor gettable good husband and father, Moritz Weiss, born 13 February 1868, died 18 April 1915, mourned deeply by his wife and his children.”

Moritz and Emma had altogether five children: Charlotte died as an infant, while Rosa (born 1897) was able to flee to Shanghai with her mother and her husband Ernst Schulhof in May 1939, where Emma died on 24 March 1943. Rosa settled in Melbourne with her husband and daughters in 1947, where she died in 1951. Her sister Elly Elsa (born 1898) lived in Vienna with her husband Karl Weihrauch. She was arrested in Nice after having fled to France via Switzerland and was deported from Drancy to Auschwitz on 3 February 1944.

Paul’s fate also led him from Drancy to Auschwitz, having been arrested in Bel gium and interned in France. His deportation from the Drancy transit camp to the Auschwitz extermination camp took place on 4 November 1942. The infa mous detention camp in Drancy, originally established as a municipal building complex in 1932–34 some 20 kilometers northeast of Paris, was run as a collection and transit camp by the German Wehrmacht and SS following the occupa tion of France in June 1940. At least 65,000 predominantly French Jews were deported to the extermination camps from here. The dates of death of Paul and his sister Elly are unknown.

Emil Reiss

“13.9.38: During the night, the patient tore up 1 shirt, 1 bedsheet, 1 straight- jacket, and 1 pillowcase, claiming he was upset because of how the Jews are being treated and because he has no hope left of being released from his cot.” (Patient file of Emil Reiss from Mauer-Öhling, NÖLA)

Emil Reiss, Paul’s younger brother, was born on 26 January 1903. In 1921, he was diagnosed with “congenital imbecility” and admitted to the “Regional Sana torium and Mental Hospital” MauerÖhling near Amstetten in Lower Austria. His patient files reveal, however, that he was competent enough to protest against his maltreatment and the generally bad conditions in the institution as well as to realistically assess the political situation. It is probably no coincidence that his aggressive behavior increased after the “Anschluss” and he was forced to spend weeks at a time in a straightjacket and confined to his cot. On 5 June 1939, he stated that the cause for his disquiet was the fact that he had heard nothing from his relatives – he presumably did not know yet that his mother and sister had fled with the latter’s family to Shanghai on 29 May. According to an entry dated 22 September, he frequently asked “what will happen to the Jews, whether they will have to emigrate”. His “destructive mania”, which was diagnosed as a symptom of illness, was to be a foreshadowing of the coming mass murder.

Emil Reiss passed away on 26 April 1940, with the official cause of death cited as pulmonary tuberculosis and an abscess in the lower vertebra of the chest. However, his patient file also records a sharp reduction in weight, although “the patient eats all the food given to him”. It may therefore be assumed that he, like most of his fellow sufferers, was not sufficiently fed. Emil was one of at least 2800 victims of Nazi “euthanasia” at MauerÖhling. Altogether 200,000 “men tally handicapped people” were murdered in Nazi Germany, including 30,000 in what was then the “Ostmark”.