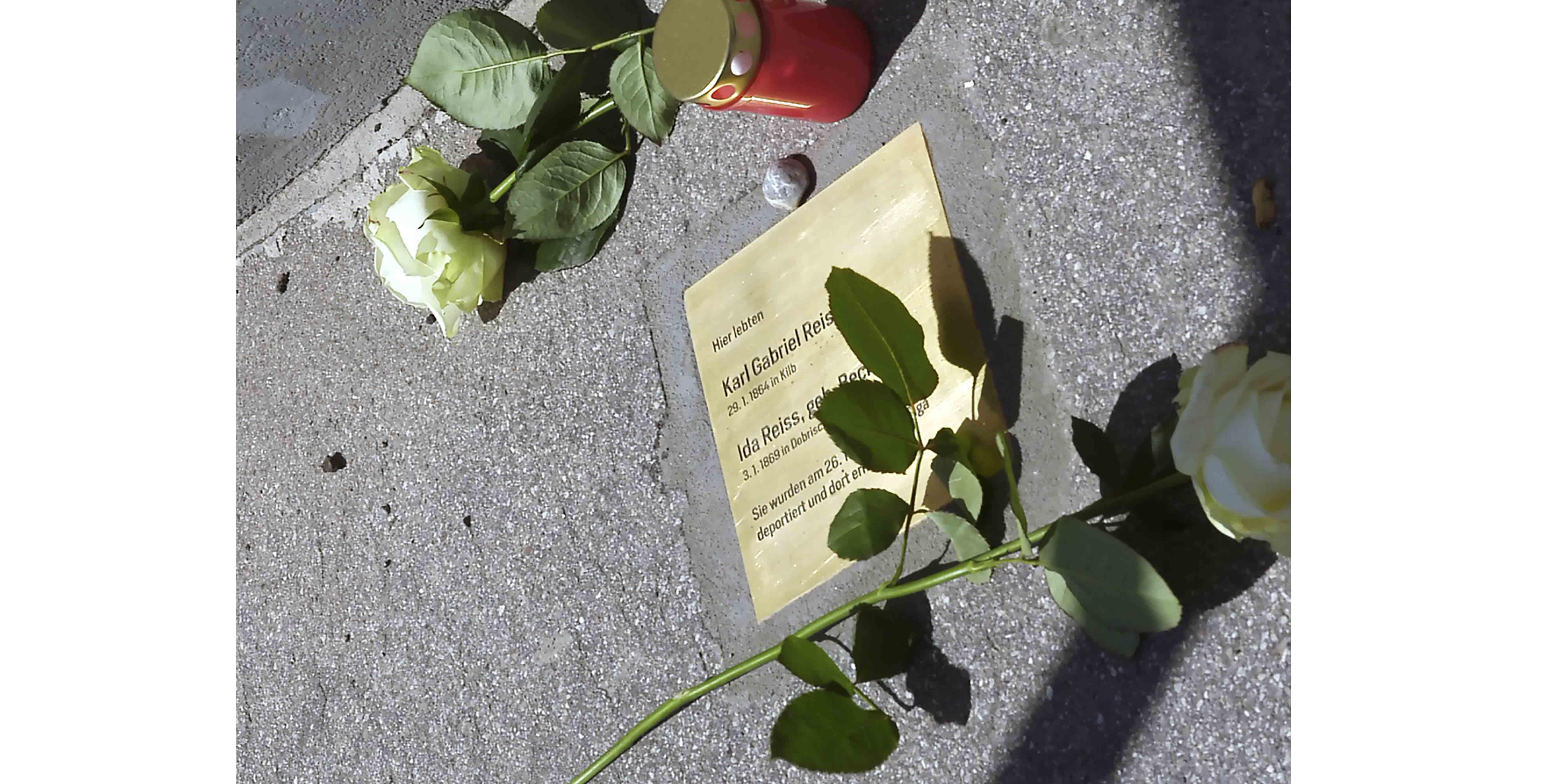

Steine der Erinnerung

Karl Reiss und seine Frau Ida, geb. Beck

„Mit Kaufvertrag vom 31.5.1939 hat Karl Reiss, vertreten durch den Treuhänder Franz Nechibar, die Liegenschaft EZ 929 der Kat. Gemeinde St. Pölten an Johann und Therese Ondrak verkauft. Karl Reiss gehörte zu den rassisch verfolgten Personen. Von der Antragsgegnerin wurde nicht einmal behauptet, daß der Kaufvertrag auch unabhängig von der Machtergreifung des Nationalsozialismus zustande gekommen wäre. Die Antragstellerin ist daher zur Rückstellung der entzogenen Liegenschaft verpflichtet.“ (Erkenntnis der Rückstellungskommission beim Kreisgericht St. Pölten, RK 122/48, vom 5. 5. 1948)

Karl (auch: Carl und Karl Gabriel) Reiss wurde am 29. Jänner 1864 in Kilb im Bezirk Melk als Sohn von Leopold und Rosie Therese, geb. Hirsch, geboren. Seine Eltern und auch seine Schwester Maria Frischer, die mit 58 Jahren gestorben war, liegen auf dem jüdischen Friedhof St. Pölten begraben. Am 4. November 1891 heiratete er in Wien Ida Beck, geboren am 3. Jänner 1869 in Dobrisch (Mähren), Tochter von Josef und Katharina, geb. Augstein.

Vom älteren Sohn Josef Reiss, geboren am 2. September 1892 in Kilb, ist keine Nachricht erhalten, vermutlich starb er als Kleinkind. Der zweite Sohn, Rudolf, am 11. August 1900 ebenfalls in Kilb geboren, betrieb mit seinem Vater eine „Handelsgesellschaft“.

In seinem „Verzeichnis über das Vermögen von Juden“ vom 12. Juli 1938 führte Karl Reiss als Beruf „Privat“ und den Besitz von einem halben Wohn- und Geschäftshaus in Kilb sowie einem Mietwohnhaus in St. Pölten an. Ein Darlehen von 7000 Reichsmark schätzte er als „voraussichtlich dubios“ ein, bezweifelte also die Rückzahlung. Der Vermögensanmeldung ist eine zweiseitige, dicht beschriebene Liste von 82 Personen beigelegt, denen Karl Reiss ein Darlehen gewährt hatte. Die Gesamtsumme betrug 52.196 Reichsmark, etwa die Hälfte davon war durch Hypotheken besichert. Karl Reiss hatte somit auch ein Kreditinstitut geführt, das zu diesem Zeitpunkt bereits unter kommissarischer Verwaltung stand. Die Meldung einer „Veränderung“ durch seinen kommissarischen Verwalter Franz Nechibar an die Vermögensverkehrsstelle am 9. Dezember 1938 erfolgte jedoch noch unter dem Briefkopf „Carl Reiss & Sohn, Handelsgesellschaft, Kilb, NÖ“. Aus dem Schreiben geht nicht nur die Liquidierung des Betriebs, sondern auch die Beschlagnahme von „zwei Autos, Typen Steyr 120 und Steyr 50“ durch die NSDAP-Kreisleitung Melk hervor.

Wie so viele Juden und Jüdinnen musste auch Karl Reiss persönliche Wertgegenstände, darunter sogar zwei Paar Eheringe – vielleicht die seiner Eltern und seiner verstorbenen Schwester und deren Ehemann –, an das Dorotheum in Wien zwangsverkaufen. Ein „Sperrkonto Carl Reiss“ wird in den Akten öfter erwähnt, er konnte also über den Kauferlös nicht verfügen. Am 21. Juli 1939 gab die Vermögensverkehrsstelle Wien dem Finanzamt Melk bekannt, dass „Herrn Franz und Anselma Saßmann die Genehmigung zur Übernahme des angemeldeten Hauses (Schneckgasse 13, Anm.) erteilt wurde. Der Kaufpreis wurde mit RM 30.000 festgesetzt und wird bei der Devisenstelle Wien, Überwachungsabteilung, eingezahlt.“ Auch von diesem Erlös erhielt das Ehepaar Reiss also keine Mark, er wurde für die sogenannte „Judenvermögensabgabe“ verwendet.

Das Ehepaar Reiss musste zu einem unbekannten Datum nach Wien 2, Böcklinstraße 35, übersiedeln, von wo 32 Menschen in den Tod geschickt werden sollten. Am 26. Jänner 1942 wurden Karl und Ida nach Riga deportiert. Die Sterberate im überfüllten Ghetto der lettischen Hauptstadt war derart hoch, dass von den 20.000 Deportierten nur 800 überlebten.

Rudolf Reiss ersuchte am 19. Dezember 1950, das an ihn restituierte Haus in St. Pölten, Mariazellerstraße 11, in den ursprünglichen baulichen Zustand zurück zu versetzen. Das Schreiben trägt die Adresse Kaufhaus, Kilb Nr. 2. Er war also relativ kurz nach Kriegsende in seinen Heimatort zurückgekehrt oder hatte vielleicht als Partner einer sogenannten „privilegierten Mischehe“ überlebt. Die Restitution seiner Häuser und Grundstücke zog sich aufgrund von Einsprüchen der „Ariseure“ über zwei Jahre hin.

Karl Reiss and his wife Ida, née Beck

“Karl Reiss, represented by the trustee Franz Nechibar, sold the property EZ 929 in the cadastral community of St. Pölten to Johann and Therese Ondrak as per a sales contract dated 31. 5. 1939. Karl Reiss was one of the racially persecu ted individuals. The defendant did not even claim that the sales contract was concluded independently of the Nazi seizure of power. Hence, the defendant is obligated to restitute the expropriated property.” (Finding of the Restitution Commission at the District Court of St. Pölten, RK 122/48, 5.5.1948)

Karl (also written Carl or Karl Gabriel) Reiss was born in Kilb in the disctrict of Melk on 29 January 1864 to Leopold and Rosie Therese, née Hirsch. His parents as well as his sister Maria Rischer, who died at 58 years of age, are buried in the Jewish cemetery of St. Pölten. On 4 November 1891, he married Ida Beck in Vienna, who was born on 3 January 1869 in Dobrisch (Moravia) to Josef and Katharina, née Augstein.

There are no records preserved concerning their elder son Josef Reiss, who was born in Kilb on 2 September 1892. He presumably died in infancy. Their second son, Rudolf, was also born in Kilb on 11 August 1900 and ran a “trading company” together with his father.

In his “Jewish Property Register” dated 12 July 1938, Karl Reiss cited his profession as “Private” and listed as his property half a building, part residential and part commercial, in Kilb as well as a rental house in St. Pölten. He cited a 7000-Reichsmark loan as “presumably dubious”, meaning that he doubted it would be repaid. The property register was accompanied by a dense two-page list of 82 individuals to whom Karl Reiss had loaned money. These totaled 52,196 Reichsmark, about half of which were secured by mortgages. Karl Reiss was thus evidently also running a credit institution, which by this point was al- ready under commissarial administration. Notification of an “amendment” sent by the commissarial administrator Franz Nechibar to the Property Transaction Office on 9 December 1938 still included the letterhead “Carl Reiss & Sohn, Trading Company, Kilb, Lower Austria”. This letter evinces not only that the company was being liquidated, but also that “two cars, a Steyr 120 and a Steyr 50” had been confiscated by the Nazi Party District Office in Melk.

Like so many other Jews, Karl Reiss was forced to sell personal valuables at the Dorotheum in Vienna, including even two pairs of wedding rings – perhaps belonging to his parents and his deceased sister and her husband. A “frozen account [in the name of] Carl Reiss” is mentioned numerous times in the documentation, meaning that he had no access to the proceeds. On 21 July 1939, the Property Transaction Office in Vienna notified the tax authorities in Melk that “Messrs. Franz and Anselma Saßmann have been granted permission to acquire the registered house [at Schneckgasse 13]. The sales price has been set at RM 30,000 and will be paid to the Foreign Currency Office in Vienna, Controlling Department.” The Reiss couple did not receive a penny from this sale, either, as it was used for the so-called “Jewish property tax”.

Karl and Ida Reiss had to relocate to Böcklinstraße 35 in Vienna’s second district at an unknown date, from where 32 people would be deported to their deaths. On 26 January 1942, they were deported to Riga. The death rate in the ghetto of the Latvian capital was so high that only 800 of the 20,000 deportees survived.

Rudolf Reiss applied to have the house in Mariazellerstraße 11 in St. Pölten, which was restituted to him on 19 December 1950, restored to its original struc- tural condition. The return address of his letter referred to a store in Kilb no. 2. Evidently, he had returned to his hometown shortly after the end of the war or had perhaps survived as a partner in a so-called “privileged mixed marriage”. Due to the appeals lodged by the “Aryanizers”, the restitution process concern- ing his houses and properties dragged on for over two years.