Steine der Erinnerung

Wilhelm Müller

„Der Jude Müller hat seinerzeit das Haus um 19.000 RM [Reichsmark] gekauft und seither nicht die geringsten Aufwendungen zur Erhaltung dieses Besitzes gemacht. Darauf ist es zurückzuführen, dass jetzt so umfangreiche Reparaturen durchgeführt werden müssen, was bei der Bewertung des Hauses selbstver ständlich in Rechnung gezogen werden musste.“ (Eduard Honisch an die Ver mögensverkehrsstelle Wien 1; St. Pölten, 29. 8. 1940)

Wilhelm Müller wurde am 15. 10. 1872 in Polna (Böhmen) als Sohn von Jacob und Karoline, geb. Basch, geboren. Mit seiner Frau Ernestine, geboren am 20. 10. 1867 in Prag, Tochter von Samuel Schreiber und Emilie, geb. Fischl, lebte er in Budweis, wo die Töchter Hedwig (1906) und Zdenka (1907) zur Welt kamen. 1908 zog die Familie nach St. Pölten, 1909 wurde ihre dritte Tochter, Else, geboren. In den 1930er Jahre inserierte Wilhelm Müller regelmäßig im Amtsblatt der Stadt St. Pölten, dass er den „Alleinverkauf für den besten und billigsten Brennstoff“, nämlich Gaskoks aus den Wiener städtischen Gaswerken, innehatte. Wie später aus dem Vermögensverzeichnis zu schließen ist, lief der Brennstoffhandel in der Radetzkystraße 4, wo die Familie auch wohnte, sehr erfolgreich.

Am 3. 5. 1938 starb Ernestine und konnte noch auf dem jüdischen Friedhof St. Pölten ihre letzte Ruhestätte finden. „Wer dich gekannt, du Edle, der weiß, was wir verloren“ ließen ihre Hinterbliebenen auf den Grabstein schreiben. Wilhelm Müller meldete sich bereits am 25. 7. 1938 nach Wien ab, in seiner Villa in der Schubertstraße 1 fanden ab 23. 1. 1939 bis zu ihrer Zwangsübersiedlung nach Wien im Mai bzw. Juni die delogierten jüdischen Rechtsanwälte Dr. Hugo Deutsch und Dr. Paul Kohner ein Dach über dem Kopf; letzterem wird ebenfalls dieses Jahr ein Stein der Erinnerung gesetzt. Die ersten eineinhalb Jahre wohnte Wilhelm Müller in Wien 2, Praterstraße 30 in Untermiete, ab 1. 2. 1940 musste er innerhalb des 2. Bezirks zweimal umziehen. Dann fand er wieder für ein Jahr ein Quartier in Wien 1, Biberstraße 9 und vom 17. 9. 1941 bis 10. 9. 1942 ein weiteres in Wien 2, Praterstraße 33. Von seiner letzten Adresse in Wien 2, Rotensterngasse 24 wurden insgesamt 42 Menschen in die Vernichtung deportiert.

Am 19. 12. 1938 erlegte das Finanzamt St. Pölten Wilhelm Müller eine „Judenvermögensabgabe“ von 16.000 Reichsmark in vier Teilbeträgen auf. Im August 1940 „arisierte“ der St. Pöltner SA-Standartenführer und Mitglied des Deutschen Reichstags Eduard Honisch Müllers 1904 errichtete, unterkellerte und einstöcki- ge Villa mit zwei Veranden und einem großen Garten in der Schubertstraße 1/Ecke Johann Gasser-Straße 18. Den von ihm äußerst gering geschätzten Verkaufspreis des Hauses von rund 7.700 Reichsmark begründete der St. Pöltner Baumeister Josef Weidinger mit zu erwartenden Reparaturkosten in der Höhe von 10.000 Reichsmark.

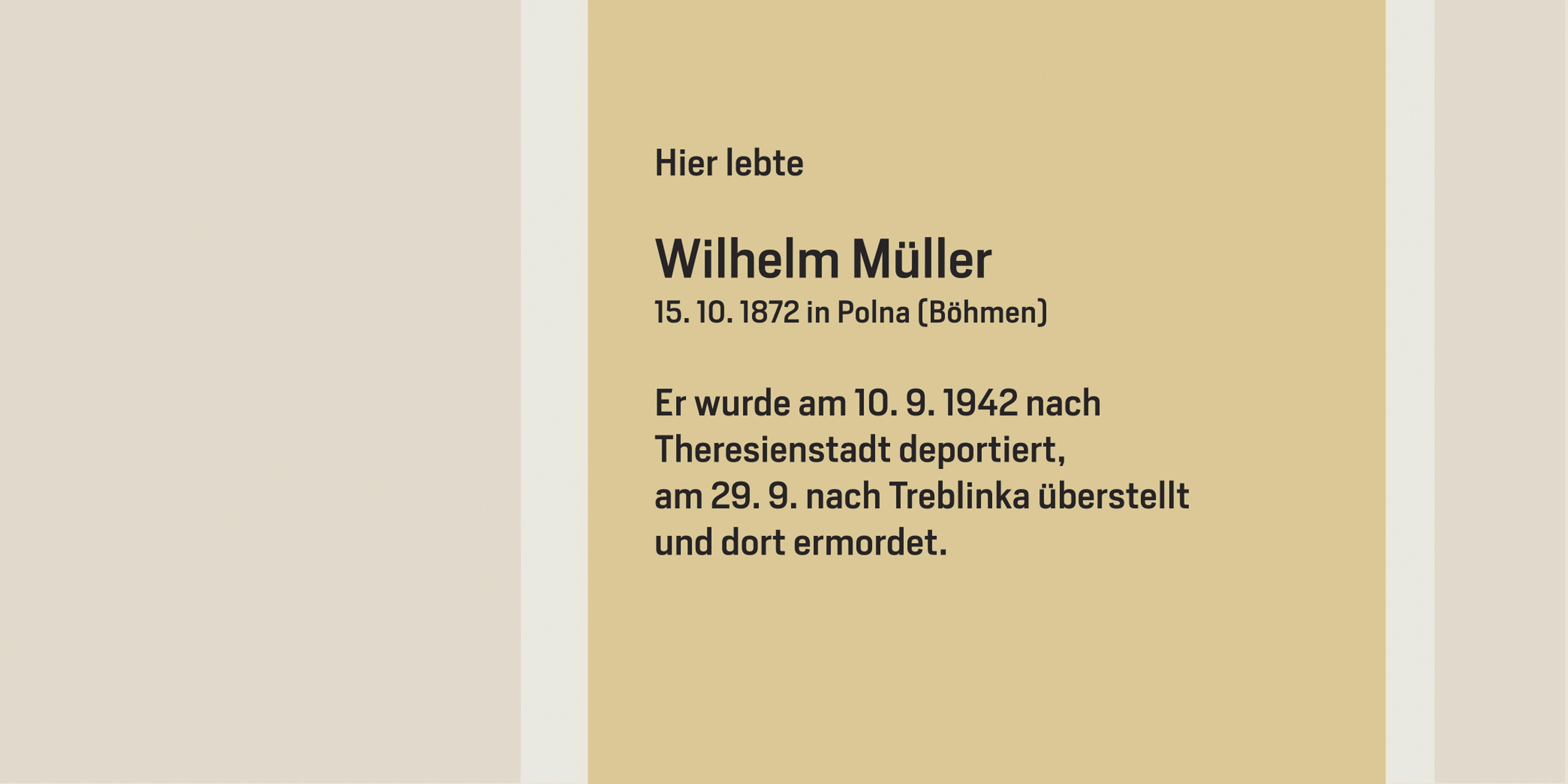

Wilhelm Müller wurde am 10. 9. 1942 nach Theresienstadt deportiert und bereits am 29. 9. in einem sog. „Altentransport“ für Menschen ab 65 Jahren nach Treblinka überstellt. Die Sterbedaten der in diesem Vernichtungslager Ermor- deten sind nicht überliefert. Einen Monat nach ihrem Vater, am 9. 10. 1942, wurde auch Hedwig Goldmann mit ihrer neunjährigen Tochter Liesl nach Theresienstadt deportiert. Beiden glückte das Überleben und sie emigrierten Ende 1945 zu den Schwestern bzw. Tanten in die USA. Ihr Ehemann und Vater Albert Goldmann hatte sich verzweifelt um eine Ausreise bemüht und brach schließlich nach Italien auf, wo er im Mai 1944 verhaftet und nach Auschwitz deportiert wurde. Er überlebte zwei weitere Lageraufenthalte in Sachsenhausen und Buchenwald, wo er vier Monate vor der Befreiung, am 9. 1. 1945, im Außenlager Ohrdruf-Nord/Buchenwald an einer Blutvergiftung zugrunde ging. Auch die drei 1938 noch lebenden Brüder von Wilhelm Müller wurden in der Shoah ermordet: Max sowie Emil mit Ehefrau Ida in Maly Trostinec und Eduard mit Ehefrau Rita Recha in Auschwitz.

Den beiden anderen Töchtern von Wilhelm und Ernestine Müller – Zdenka Blau und Else, ab 1942 verheiratete Kraus – gelang die Flucht nach Großbritannien und in die USA. Am 1. 7. 1947 meldete Else Kraus für sich und ihre Schwestern Anspruch nach dem Rückstellungsgesetz an. Das Verfahren zog sich fast ein Jahr hin. Erst am 9. 6. 1948, vier Wochen, nachdem Eduard Honisch in einem Volksgerichtsprozess zu Vermögensverfall verurteilt worden war, stellte er den Erbinnen die Liegenschaft zurück, ließ sich allerdings den Kaufpreis durch die geleisteten Reparaturarbeiten ablösen. „Abwesenheitskurator“ von Wilhelm Müller und Vertreter der Töchter war der 1947 aus Palästina/Erez Israel zurückgekehrte Dr. Egon Morgenstern.

Die Eigentumsverhältnisse der „Villa“ an der heutigen Adresse Theodor Körner- Straße 1 konnten nicht geklärt werden – sie ist jedenfalls unbewohnt, verwahrlost und der Garten verwildert.

Wilhelm Müller

“The Jew Müller bought the building for 19,000 Reichsmark at the time and has not undertaken the slightest investment in the maintenance of this property since then. This is the reason why such extensive repairs are now required, a fact that naturally needs to be taken into account when evaluating the buil ding.” (Eduard Honisch to the Property Transaction Office in Vienna’s first dis trict; St. Pölten, 29. 8. 1940)

Wilhelm Müller was born in Polna (Bohemia) on 15 October 1872 to Jacob and Karoline, née Basch. He lived in Budweis with his wife Ernestine, who was born in Prague on 20 October 1867 to Samuel Schreiber and Emilie, née Fischl. Their daughters Hedwig (1906) and Zdenka (1907) were born in Budweis. The family moved to St. Pölten in 1908, where their third daughter, Else, was born in 1909. In the 1930s, Wilhelm Müller regularly took out ads in the city gazette promoting his “exclusive sale of the best and cheapest fuel,” namely gas coke from the Viennese municipal gasworks. His later property register shows that the fuel business at Radetzkystraße 4, which was also the family’s home address, was very successful. Erneste died on 3 May 1938, meaning that she could still be buried in the Jewish cemetery in St. Pölten. Her family had the following words engraved on her tombstone: “Those who knew you, gallant woman, will know what we have lost.” Wilhelm Müller already deregistered to Vienna on 25 July 1938. From 23 January 1939 until their forced relocation to Vienna in May and June, respectively, his villa in Schubertstraße 1 was home to the evicted Jewish lawyers Dr. Hugo Deutsch and Dr. Paul Kohner; a Stone of Remembrance is also being placed for the latter this year.

For the first one-and-a-half years, Wilhelm Müller sub-let at Praterstraße 30 in Vienna’s second district, before being forced to relocate twice within the second district from 1 February 1940 onward. He then found accommodation for another year at Biberstraße 9 in the first district, followed by accommodation from 17 September 1941 to 10 September 1942 at Praterstraße 33, again in the second district. He was deported along with 42 other people to his death from his last address in Rotensterngasse 24, also in the second district.

On 19 December 1938, the tax authority in St. Pölten demanded a “Jewish property tax” from Wilhelm Müller to the tune of 16,000 Reichsmark, to be paid in four installments. In August 1940, the St. Pölten SA-Standartenführer and member of the German Reichstag Eduard Honisch “Aryanized” Müller’s one-storied villa plus basement, two verandas, and a large garden, which had been built in 1904 at Schubertstraße 1 on the corner to Johann Gasser-Straße 18. The St. Pölten city architect Josef Weidinger justified his extremely low evaluation of the sales price at around 7,700 Reichsmark with anticipated repair costs amounting to 10,000 Reichsmark.

Wilhelm Müller was deported to Theresienstadt on 10 September 1942, from where he was already transferred to Treblinka on 29 September on a so-called “elderly transport” for people aged 65 and older. The dates of death for the people murdered in this extermination camp were not recorded. On 9 October 1942, one month after her father, Hedwig Goldmann was deported to Theresienstadt along with her nine-year-old daughter Liesl. Both managed to survive and emigrated in late 1945 to join their sisters/aunts in the USA. Albert Goldmann, Hedwig’s husband and Liesl’s father, had tried in vain to emigrate, finally going to Italy, where he was arrested in May 1944 and deported to Auschwitz. He survived two further camp internments in Sachsenhausen and Buchenwald, before succumbing to blood poisoning in the Ohrdruf-Nord/Buchenwald sub-camp on 9 January 1945, four months before liberation. Wilhelm Müller’s three brothers still living in 1938 were also murdered in the Shoah: Max and Emil along with his wife Ida were murdered in Maly Trostinec, while Eduard and his wife Rita Recha were murdered in Auschwitz.

The two other daughters of Wilhelm and Ernestine Müller – Zdenka Blau and Else, from 1942 married name Kraus – managed to flee to the United Kingdom and the USA. On 1 July 1947, Elsa Kraus applied for restitution on behalf of herself and her sisters. The process dragged on for almost a year. Finally, on 9 June 1948, four weeks after Eduard Honisch was stripped of his assets in a people’s court trial, the villa was restituted to the heirs, although Honisch was relieved of repaying the sales price on account of the repairs he had undertaken.

Dr. Egon Morgenstern, who had returned from Palestine/Eretz Israel in 1947, acted as “trustee in absentia” for Wilhelm Müller and as the representative for Müller’s daughters. The ownership situation of the “villa” at what is today Theodor-Körner-Straße 1 could not be ascertained. In any case, the building is today uninhabited, derelict, and the garden overgrown.