- Adolf

- Weinstein

- Geburtsdatum: 16.12.1879

- Geburtsort: Herzogenburg

- goo.gl

- Sterbedatum: 01.06.1942

- Sterbeort: Maly Trostinec

- Beruf: Bahnbediensteter

- Adresse/n:

- Lederergasse 8, St. Pölten

- Klostergasse 8, St. Pölten

- Vater: Heinrich

- neuer Friedhof

- Mutter: Kathie

- Silbermann

- neuer Friedhof

- NS-Schicksal: Am 11. November 1938 Zwangsübersiedlung in die Hollandstraße 8, Wien 2; am 27. Mai 1942 nach Maly Trostinec deportiert

- abgemeldet am: 11.11.1938

- abgemeldet nach: Hollandstraße 8, Wien 2

- deportiert am: 27.05.1942

- deportiert nach: Maly Trostinec

- Steine der Erinnerung:

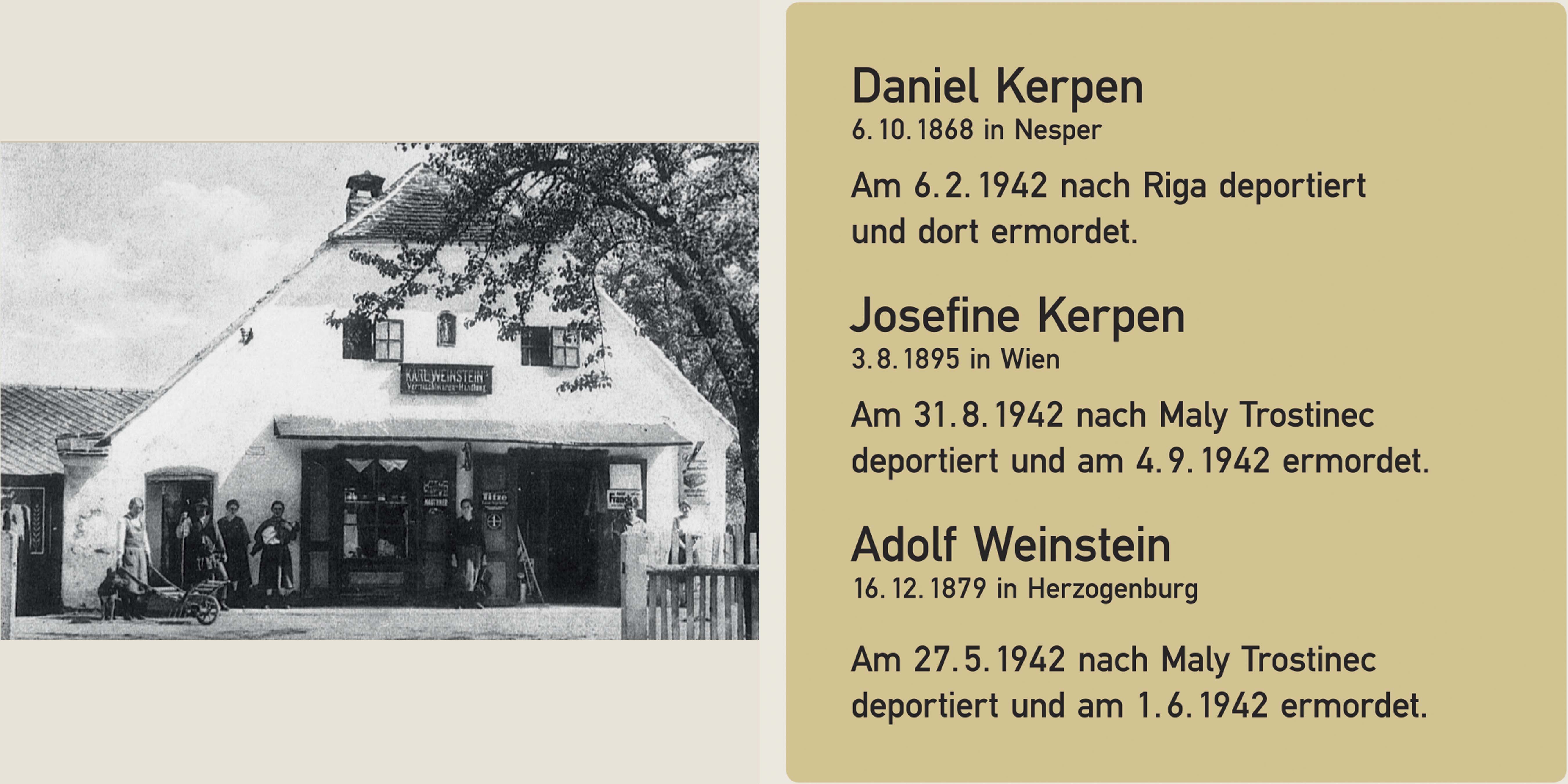

Adolf Weinstein und seine Brüder Josef und Karl

Adolf Weinstein war der Bruder von Karl Weinstein (1888–1942), meinem und Gideons Großvater; eine österreichische Familie mit zwölf (!) Brüdern und Schwestern, zwei von ihnen starben als Kleinkinder. Wir wissen sehr wenig über Adolf. Dies sind die für das „Memorbuch – Juden in St. Pölten“ recherchierten Informationen: Er wurde am 16.12.1879 in Herzogenburg geboren, lebte in St. Pölten (Lederergasse 8 und Klostergasse 8) und war Bahnbediensteter. Er besaß kein eigenes Haus und war soweit bekannt auch nicht verheiratet. Am 11. November 1938 wurde er zur Übersiedlung nach Wien 2, Hollandstraße 8, gezwungen und von dort am 27. Mai 1942 nach Maly Trostinec deportiert. Fünf Tage später, am 1. Juni 1942, wurde er ermordet. Mehr wissen wir nicht. Vielleicht ein typisches Ereignis der Shoah: ein plötzlich durch blinden Terror und Hass zerstörtes Leben. Adolfs Eltern, Heinrich (1848– 1919) und Kathie (geb. Silbermann, 1851–1928), verbrachten mit ihrer großen Familie ein ruhiges Leben in Landhausen nahe St. Pölten: Adolf war das dritte Kind und der erste Sohn der Familie. Wie er selbst wurden sechs seiner Geschwister, seine Schwestern Hanni (Pollak), Jeanette (Neufeld), Karoline (Sachs) und Rosalie (Silbermann [!]), und seine Brüder Karl und Josef zu Opfern des Nazi-Regimes. Sofie starb im Mai 1941 in Wien, Jakob und Isidor überlebten. Über meinen Großonkel Josef und meinen Großvater Karl und deren Familien möchte ich hier ein paar Worte hinzufügen.

Josef Weinstein

Josef, am 27. August 1881 in Landhausen geboren, lebte in München, heiratete Anna Hermann (geboren 1878) und besaß eine Buchhandlung neben der Universität. Sie zogen zwei Kinder groß, Fritz und Helene. 1937 wurden Josef und Fritz verhaftet und in das KZ Dachau gebracht. Als Held des Ersten Weltkriegs wurde Josef nach zwei Wochen entlassen, Fritz erst nach zwei Monaten. Nach großen Bemühungen gelang es Fritz und Helene, Zertifikate zur Emigration nach England zu erhalten, wo Helene ab und zu Briefe von ihren Eltern empfing. Am 11. Dezember 1939 schrieb Josef an seine Tochter: „Wir hoffen nur, mit Euch zusammen zu kommen. Das ist unser einziger Wunsch in diesem Leben.“ In der Erinnerung meiner Cousine Helene verlief das Schicksal ihrer Eltern folgendermaßen: Über einen Freund aus München, der einen Mitarbeiter des Roten Kreuzes getroffen hatte, erfuhr sie die quälende Nachricht, dass Josef und Anna in München gefasst und am 2. März 1942 nach Lodz in Polen transportiert worden waren. Später wurde ihr Vater dort als „lebendes Skelett“ gesehen; ihre Mutter wurde, mit Helenes Worten, nach „Ziel unbekannt ... Auschwitz!“ deportiert. Anna wurde dort ermordet, Josef in Lodz oder Auschwitz umgebracht. Die historische Recherche ergab allerdings einen von dieser Erinnerung unterschiedlichen Verlauf der Ereignisse – das Ergebnis ist jedoch dasselbe: Josef und Anna Weinstein erlitten unter der Brutalität des NS-Regimes ein furchtbares Ende. Beide waren bereits am 20. November 1941 nach Kaunas/Litauen deportiert und fünf Tage später ermordet worden.

Karl Weinstein

Wie für viele Juden war auch für Karl die „Pogromnacht” im November 1938 ein Wendepunkt. Karl, Elise und ihre Kinder waren die einzige jüdische Familie in Markersdorf, einem kleinen, ruhigen Dorf in der Nähe von St. Pölten, wo sie die Gewischtwarenhandlung betrieben. In der schrecklichen Nacht des 9. Novembers 1938 stürmten Nazi-Hooligans das Haus. Die gesamte Familie war durch diesen Vorfall schwer traumatisiert. Der junge Hermann, mein Vater, damals 20 Jahre alt, entschied sich, sofort nach Palästina aufzubrechen. Karl, seine Frau Eliese und ihre 17-jährige Tochter Lotti (Charlotte Karoline) wurden wie Adolf 1940 zwangsweise in eine Sammelwohnung in Wien 2, Große Stadtgutgasse 3 umgesiedelt. Am 19. Februar 1941 wurden sie nach Kielce in Polen deportiert. Eliese starb dort im Winter 1941, Karl und Lotti verschwanden in Kielce oder Treblinka. Ich möchte einige Sätze aus einem Brief zitieren, den Karl am 10. Juni 1941 aus Kielce an seine frühere Nachbarin Amalie Brunner in St. Pölten schrieb. Die Briefe befinden sich heute bei unserer Familie in Maccabim, Israel. „Durch die lange Zeit an Hunger und Entbehrungen sind wir schon so abgeschwächt, [...] wenn man bedenkt, was es heißt, wenn wir schon durch 3 Monate kein Stückchen Rindfleisch oder Rindsuppe weder gesehen noch gegessen haben [...]. Es ist natürlich fürchterlich traurig und für uns furchtbar bitter, edle Menschen um Unterstützung zu bitten, aber der Mensch wehrt sich bis zum letzten Atemzug, um nicht eines Hungertodes sterben zu müssen.“ Trotz dieser furchtbaren Lage weigerte sich Karl Weinstein, als Held des Ersten Weltkriegs ausgezeichnet, mutig bis zum Ende, sein Haus und den Grundbesitz in Markersdorf an die Nazis zu verkaufen. Aus: Steine der Erinnerung in St. Pölten I/2018, S.42-46, Hg.: Institut für jüdische Geschichte Österreichs, zu bestellen unter

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. um 8 € zzgl. Porto Bilder: Foto von Bernadette Dewald, Aufnahme des Haus der Familie Weinstein in Markersdorf ca. 1930 aus dem Bildarchiv des INJOESTAdolf Weinstein and his brothers Josef and Karl

Adolf Weinstein was the brother of my (and Gideon’s) grandfather Karl Weinstein (1888–1942); an Austrian family of twelve (!) brothers and sisters, two of whom died at an early age. We know very little about Adolf. The following information is from the “Memor buch – Juden in St. Pölten”: He was born on 16 December 1879 in Herzogen burg, lived in St. Pölten (Lederergasse 8 and Klostergasse 8), and was a railroad employee. He never owned his own house and apparently did not marry. On 11 November 1938, he was forced to relocate to Vienna 2, Hollandstraße 8. On 27 May 1942, he was deported to Maly Trostinec, where he was murdered on 1 June 1942. That is all we know. Perhaps this was a typical episode of the Shoah: a life abruptly shattered by blind terror and hatred. His parents, Heinrich (1848–1919) and Kathie (née Silbermann, 1851–1928) lived quietly in Landhausen near St. Pöl ten with their big family: Adolf was the third child and the first son of the family. Like Adolf, six of his siblings, his sisters Hanni (Pollak), Jeanette (Neufeld), Karo line (Sachs), and Rosalie (Silbermann, sic!), and his brothers Karl and Josef all became victims of the Nazi regime. Sofie died in Vienna in May 1941, Jakob and Isidor survived. I would like to add a few words about my greatuncle Josef and my grandfather Karl and their families.

Josef Weinstein

Josef Weinstein, who was born on 27 August 1881 in Landhausen, lived in Munich, married Anna Hermann (born 1878), and owned a bookstore in front of Munich University. They raised two children, Fritz and Helene. In 1937, Josef and Fritz were arrested and taken to the Dachau concentration camp. As a veteran of World War I, Josef was released after two weeks; Fritz was only released after two months. With great effort, Fritz and Helene managed to arrange certificates to emigrate to England. Occasionally, Helene received letters from her parents. In a letter dated 11 December 1939, Josef wrote to his daughter: “We only hope to be together with you again. This is our only wish in life.” My cousin Helene remembered the story of her parents as follows: Early in 1942, she received the agonizing news from a friend who had met a member of the Red Cross that her parents were put on a transport to Lodz in Poland. Her father Josef was later seen there as a “walking skeleton”. According to Helene, Anna was taken to a “destination unknown... Auschwitz”. Anna was killed there, and Josef was murdered either in Lodz or Auschwitz. However, historical research has revealed a different course of events from this memory – though the result is the same: Both met a terrible end under the brutality of the Nazi regime. Josef and Anna Weinstein had already been deported to Kaunas in Lithuania on 20 November 1941 and were murdered five days later.

Karl Weinstein

As for many Jews, the November Pogrom was a breaking point also in Karl’s life. Karl and Eliese Weinstein were the only Jewish family in Markersdorf, a small and quiet village near St. Pölten, where they owned a local shop. In the terrible night of 9 November 1938, Nazi hooligans burst in and shocked the fa mily. The young Hermann, my father, than twenty years old, decided to leave immediately for Palestine. Karl, Eliese, and their seventeenyearold daughter Lotti (Charlotte Karoline), like Adolf, were taken in 1940 to a collective apartment in Vienna 2, Große Stadtgutgasse 3, and were deported on 19 February 1941 to the Kielce ghetto in Poland. Eliese died there in winter 1941, while Karl and Lotti disappeared in Kielce or Treblinka. I will quote just a few sentences from a letter Karl wrote to his former neighbor Amalie Brunner in St. Pölten on 10 June 1941. Today, these letters are in the possession of my family in Maccabim, Israel. „[...] after such a long time of hunger and privation, we are all weakened and exhausted [...] in the last 3 months, we have neither seen nor eaten any meat or soup. [...] It is of course terribly sad and terribly bitter for us to ask noble people for support, but a human being will resist till his final breath not to starve to death”. In spite of this terrible shortage of sustenance and food, Karl Weinstein, an Austrian hero of World War I, refused bravely until the end to sell his estate in Markersdorf to the Nazis

- Links:

- www.geni.com