- Anna

- Tieger

- Braun

- Geburtsdatum: 16.11.1880

- Geburtsort: Boskowitz

- goo.gl

- Sterbeort: Izbica

- goo.gl

- Beruf: Haushalt

- Adresse/n:

- Schneckgasse 11, St. Pölten

- Kremser Landstraße 57, St. Pölten

- Vater: Alois

- Mutter: Johanna

- Ehepartner/in:

- Moritz

- NS-Schicksal: Am 2. Mai 1939 Zwangsumsiedlung in die Franz-Hochedlinger-Gasse 10, Wien 2; am 5. Juni 1942 nach Izbica deportiert

- abgemeldet am: 02.05.1939

- abgemeldet nach: Franz Hochedlingergasse 10, Wien 2

- deportiert am: 05.06.1942

- deportiert nach: Izbica

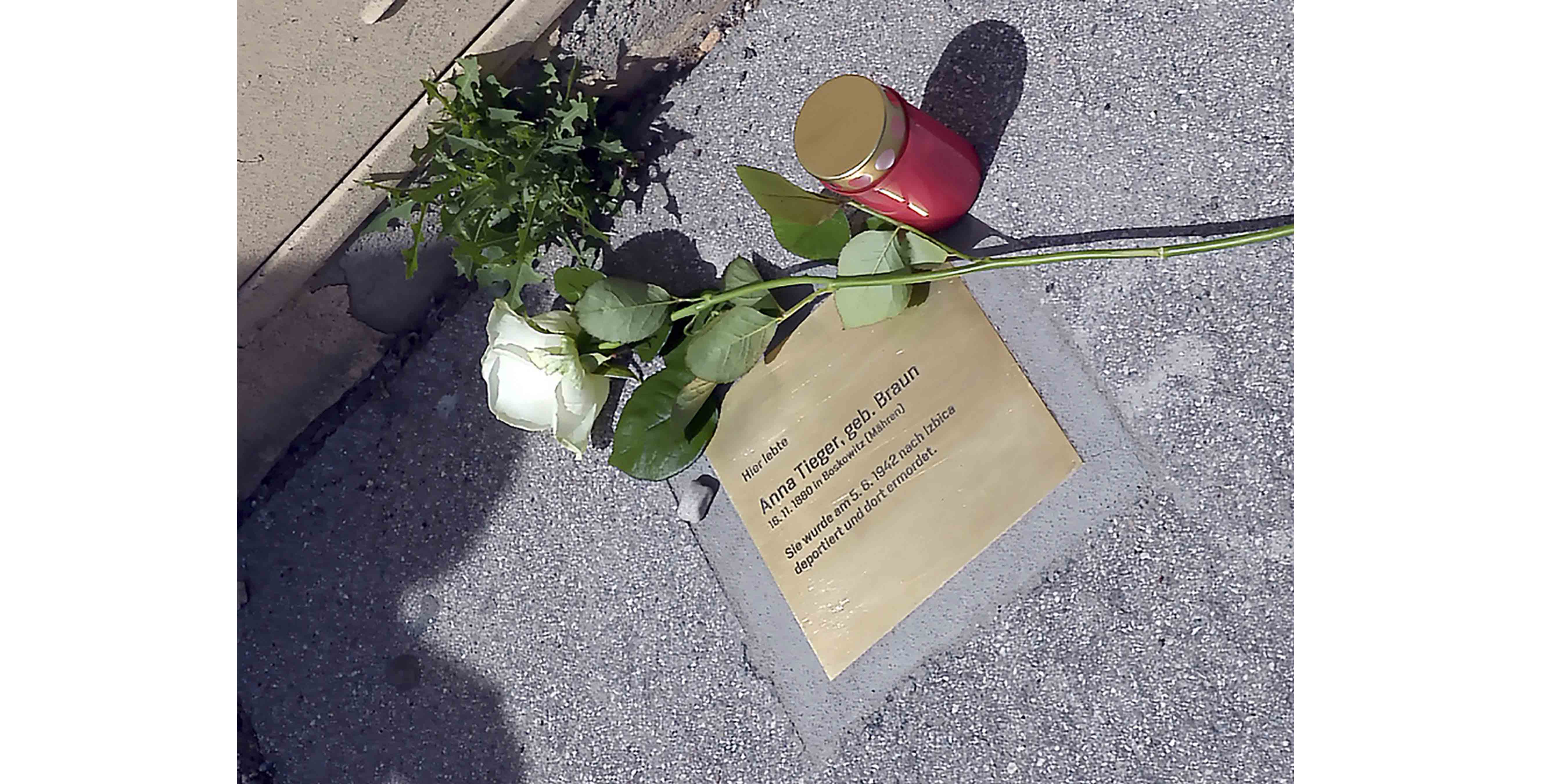

- Steine der Erinnerung:

Anna Tieger, geb. Braun

„Bin 7 Jahre Witwe, ganz allein, habe keine Pension oder sonstige Unterstützung, mein Mann hat den ganzen Feldzug mitgemacht, hatte das silberne Verdienstkreuz mit der Krone am Band der Tapferkeitsmedaille und war seit der Rückkehr aus dem Feld immer krank und starb am 14. Februar 1931. Ich selbst bin leidend, habe auch noch meinen alten Vater von 85 Jahren, A. Braun, Wien II, Zirkusgasse Nr. 5, zu seinen [!] Unterhalt Unterstützung zu leisten.“ (Veränderungsanzeige von Anna Tieger an die Vermögensverkehrsstelle Wien, St. Pölten, 3. 1. 1939) Anna Tieger wurde am 16. November 1880 in Boskowitz/Boskovice (Mähren) als Tochter von Alois und Johanna, geb. Adler, geboren. Wann sie den in Spitz/ Donau geborenen, im Ersten Weltkrieg hoch dekorierten Moritz Tieger heiratete und nach St. Pölten zog, ist nicht bekannt. Vielleicht war es für sie nach dem Tod ihres Mannes leichter, am Wohnort ihres Schwagers Sigmund Tieger und dessen Familie zu leben, denn Anna hatte zwar fünf Geschwister, aber keine Kinder. Obwohl Witwe und ohne eigenes Einkommen, war Anna Tieger nicht unvermögend. Das von ihr am 15. Juli 1938 ausgefüllte „Verzeichnis über das Vermögen von Juden“ enthält neben Sparbucheinlagen von rund 4000 Reichsmark (RM) auch 3067 RM, die sie ihrem Bruder Otto Braun geliehen hatte. In der ersten „Veränderungsanzeige“ dieses Verzeichnisses vom 10. Dezember 1938 ersuchte sie, diese Schuldsumme aus dem Vermögensstand zu entfernen. Sie sei „völlig uneinbringlich und muss von mir zur Gänze als verloren betrachtet werden“, denn als Zahntechniker hatte ihr Bruder nach dem „Anschluss“ seine Kunden verloren und kaum noch Einkommen. Sie unterstützte also nicht nur ihren alten Vater, sondern auch ihren durch die NS-Gesetze verarmten Bruder. Am 14. November 1938 hatte sie in Wien ein Sparbuch aufgelöst und die Einlage behoben: „Ich bringe diesen Umstand vor, weil ich infolge der Krankheit und der damaligen Ereignisse vor dem 12. November a.c. nicht nach Wien kommen konnte.“ Hier spielt Anna Tieger offensichtlich auf die Novemberpogrome an. Nach Abzug diverser Ausgaben für Bruder und Vater und der Rückzahlung eigener Schulden blieben ihr 332 RM. In kluger Voraussicht hatte Anna Tieger für die Vermögensanmeldung im Juli ihre Wertgegenstände, darunter eine Herrenuhr und Herrenkette – also wohl Andenken ihres verstorbenen Mannes –, zwei silberne Kerzenleuchter „Alt Wien“ und Schmuck, von einem gerichtlich beeideten Schätzmeister bewerten lassen und das Gutachten beigelegt. Dementsprechend betrug der Gesamtwert ihrer Pretiosen 2079 Reichsmark. Eine neuerliche Schätzung durch den „Goldarbeiter“ Alois Bäcker in St. Pölten ergab 1613 RM, also 22 Prozent unter dem ersten Schätzwert. Diese Verringerung ihres Vermögens gab Anna Tieger am 3. Jänner 1939 in einer zweiten „Veränderung“ der Vermögensverkehrsstelle bekannt, in der sie auch, wie eingangs zitiert, ihre Notlage darstellte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits ihre Wohnung verlassen und in die Kremser Landstraße 57 ziehen müssen. An dieser Adresse lag das Magazin des St. Pöltner Kaufmanns und Kultusgemeindevorstands Julius Körner, in dem auch Josef Rosenstingl und die Familie Briefwechsler bis zu ihrer Zwangsübersiedlung nach Wien eine Notunterkunft gefunden hatten. Nach Wien 2, Franz-Hochedlinger-Gasse 10, einer Adresse, von der insgesamt 78 Menschen in die Vernichtung deportiert werden sollten, übersiedelte Anna Tieger am 2. Mai 1939. Einen Tag später verkaufte sie dem Dorotheum in Wien 1, Spiegelgasse 16, ihre Wertgegenstände um nur 67 Prozent des im zweiten Gutachten geschätzten Wertes. Ob sie diesen reduzierten Erlös tatsächlich erhalten hat oder ob er, wie bei den meisten Zwangsverkäufen, auf ein Sperrkonto ging, lässt sich nicht nachweisen. Am 5. Juni 1942 wurde Anna Tieger nach Izbica (Distrikt Lublin, Polen) deportiert. Die Bevölkerung dieses kleinen Ortes, etwa 6.000 Personen, war zu 90 Prozent jüdisch. Durch die Deportationen stieg die Anzahl auf das Doppelte, die meisten wurden in den Gaskammern des Vernichtungslagers Belzec ermordet. Von den 4.000 aus Österreich nach Izbica Deportierten überlebte niemand. Annas Bruder Otto Braun konnte, vermutlich auch dank ihrer finanziellen Unterstützung, nach London und schließlich nach New York entkommen. Ihrem Schwager Sigmund Tieger und dessen Tochter Herta wird dieses Jahr ebenfalls ein Stein der Erinnerung gesetzt.

Anna Tieger, née Braun

“Been widowed for 7 years, all alone, don’t have a pension or other support, my husband participated in the entire campaign, wore the Silver Merit Cross with the Crown on the ribbon of his Medal for Bravery, and was always ill after his return from the field and died on 14 February 1931. I too am sickly and also have to care for my old father of 85 years, A. Braun, in Vienna’s second district, Zirkusgasse No. 5, having to support his subsistence.” (Notification of amend ment submitted by Anna Tieger to the Vienna Property Transaction Office, St. Pölten, 3. 1. 1939) Anna Tieger was born on 16 November 1880 in Boskowitz/Boskovice (Moravia) to Alois and Johanna, née Adler. It is unknown when she married Moritz Tieger, a highly decorated veteran of World War One from Spitz/Donau, nor is it known whether she was already widowed when she moved to St. Pölten. Perhaps it was easier for her after the death of her husband to live in the hometown of her brother-in-law Sigmund Tieger and his family, for although Anna had five siblings, she had no children. Despite being widowed and without her own income, Anna Tieger was not poor. The “Jewish Property Register” she filled out on 15 July 1938 indicates bank deposits of around 4000 Reichsmark (RM) as well as 3067 RM that she had lent to her brother Otto Braun. In the first “notification of amendment” to this register, which she submitted on 10 December 1938, she tried to have this debt removed from her declaration of wealth. This debt was “to be regarded as entirely irrecoverable and thus completely lost to me”, since her brother, a den- tal technician, had lost all of his customers following the “Anschluss” and hardly had any income remaining. She thus not only supported her elderly father but also her brother, now impoverished due to Nazi legislation. On 14 November 1938, she had liquidated her savings in Vienna and withdrawn the cash: “I mention this because I was not able to come to Vienna due to illness and the events occurring before 12 November.” Anna Tieger was here obviously referring to the November Pogroms. Following the deduction of various expenditures for her brother and father and the repayment of her own debts, she was left with 332 RM. With astute prudence, Anna Tieger had already had her valuables appraised by a court-certified assessor in July and appended his findings to the property register. These valuables included a man’s watch and man’s necklace – evident- ly mementos from her deceased husband – along with two silver “Alt Wien” candlesticks and jewelry. This brought the total value of her assets to 2079 RM. A second assessment by the “gold worker” Alois Bäcker in St. Pölten arrived at a value of 1613 RM, so 22 percent less than the first assessment. Anna Tieger informed the Property Transaction Office of this reduction in her assets in a second “amendment” submitted on 3 January 1939, in which she also recounted her hardships, as cited above. At this point in time, she had already vacated her apartment and had to move in at Kremser Landstraße 57. This was the address of the warehouse of Julius Körner, a St. Pölten-based businessman and board member of the Jewish community organization. Josef Rosenstingl and the Briefwechsler family had also found emergency refuge there before their forced relocation to Vienna. On 2 May 1939, Anna Tieger relocated to Franz Hochedlingergasse 10 in Vien- na’s second district, from where altogether 78 people would be deported to their deaths. The following day, she sold her valuables at the Dorotheum auc- tion house in Spiegelgasse 16 in Vienna’s first district for only 67 percent of the value stipulated in the second assessment. Whether she actually received the proceeds or, as mostly occurred with the forced sales at the Dorotheum, these were transferred into a frozen account, cannot be proven, but the latter is likely. On 5 June 1942, Anna Tieger was deported to Izbica (Lublin District, Poland). The population of this small town of about 6000 people was to 90 percent Jew- ish. This figure doubled as a result of the deportations. Most of these people were murdered in the gas chambers of the Belzec extermination camp. None of the 4000 people deported from Austria to Izbica survived. Anna’s brother Otto Braun was able to flee to London and finally to New York, probably thanks to her financial assistance. A Stone of Remembrance is also being placed this year for her brother-in-law Sigmund Tieger and his daughter Herta.

- Links: