- Ida

- Weinsaft

- Allina

- Geburtsdatum: 12.04.1873

- Geburtsort: St. Pölten

- www.google.at

- Sterbedatum: 07.05.1944

- Sterbeort: Theresienstadt

- maps.app.goo.gl

- Beruf: Pensionistin

- Adresse/n:

- Rathausgasse 8, St. Pölten

- Vater: Adam Mathias

- alter Friedhof

- Mutter: Sofie

- Marbach

- alter Friedhof

- Ehepartner/in:

- Hirsch

- Kind/er:

- Herta, Memorbuch

- NS-Schicksal: Am 30. Mai 1939 Zwangsübersiedlung in die Komödiengasse 1/20, Wien 2, am 28. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert

- abgemeldet am: 30.05.1939

- abgemeldet nach: Komödiengasse 1/20, Wien 2

- deportiert am: 28.07.1942

- deportiert nach: Theresienstadt

- Steine der Erinnerung:

Wilhelmine Frumet Wallisch, geb. Kohn, und ihr Sohn Leo Kohn

„Circumstances of death (place, date, etc.): deported to Poland and died there in 1942/43“. (Page of Testimony von Lily Stern für ihre Mutter Wilhelmine Stern Wallisch, London 1978, Yad Vashem)

Wilhelmine Wilma Kohn mit dem jiddischen Vornamen Frumet wurde am 20. Dezember 1889 als zweites Kind von Leopold Elchanan Kohn und Rosalie Sali, geb. Gelbkopf, in St. Pölten geboren. Ihr Bruder Friedrich kam 1887 zur Welt, starb aber mit drei Monaten. Ihre Schwester Charlotte Kela, geb. 1891, war Verkäuferin in der Schneckgasse 6 und nach dem „Anschluss“ arbeitslos und unterstützungsbedürftig.

Aus den Dokumenten – andere Zeugnisse sind nicht erhalten – ist zu schließen, dass Wilhelmines Leben nicht einfach war. Aus ihrer ersten Ehe mit Richard Ferdinand Stern hatte sie drei Kinder, die sie nach der Scheidung mit den bescheidenen Einkünften aus ihrem Altwarenhandel großzog. Ihre Tochter Lilli füllte 1978 für ihre Mutter in der Gedenkstätte Yad Vashem (Jerusalem) ein Gedenkblatt (Page of Testimony) aus, sie scheint nach Großbritannien entkommen zu sein. Das Schicksal ihrer Geschwister ist nicht bekannt.

Wilhelmines zweiter Mann Arthur Wallisch, sein Beruf wird mit „Trödler“ angegeben, starb am 14. April 1922 mit nur 39 Jahren. Keine zwei Jahre nach Arthurs Tod, am 28. Dezember 1923, brachte sie ihren Sohn Leo zur Welt. Sein Vater ist nicht in den Matrikeln angeführt, Leo erhielt daher den Familiennamen Kohn. Der Verbleib von Mutter und Sohn nach dem „Anschluss“ ist nicht ganz klar.

Leo war bereits am 11. Mai 1938 in Wien gemeldet, scheint aber noch einmal nach St. Pölten zurückgekehrt zu sein. Ab 19. April 1939 lebte er gemeinsam mit seiner Mutter in einer Sammelwohnung in Wien 2, Schreygasse 12/27. Von dort wurden beide am 5. Juni 1942 im selben Transport nach Izbica deportiert, Leo ist am 11. September 1942 im Totenbuch von Majdanek eingetragen. Seine Mutter starb vermutlich bereits während des Transports, denn sie ist nicht im Totenbuch verzeichnet. Ihre Schwester Charlotte wurde kurz vor ihr, am 12. Mai 1942, nach Izbica deportiert und dort ermordet.

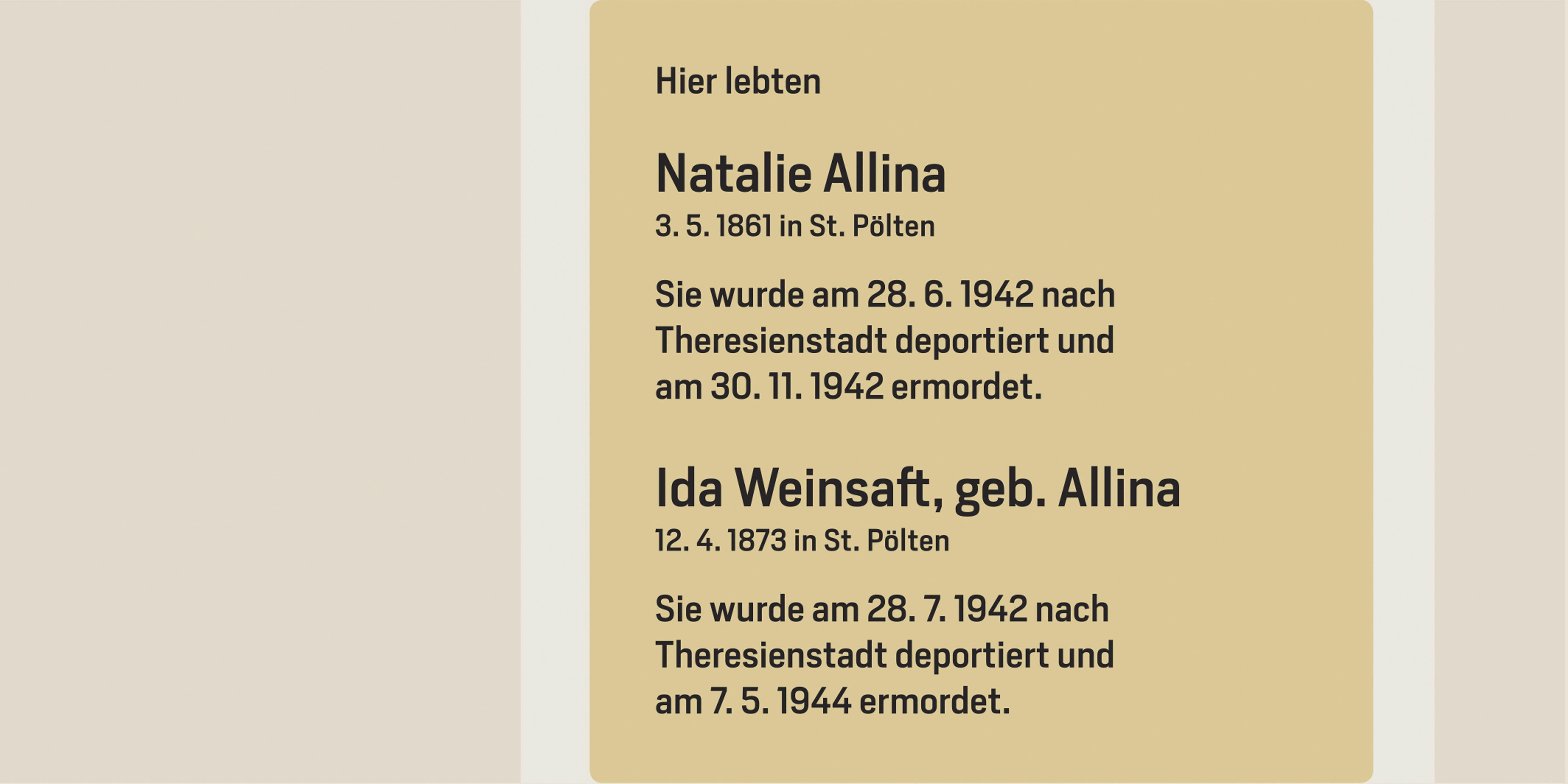

Ida Weinsaft, née Allina, and her sister Natalie

“My widow’s pension is a claim that I was awarded with regard to the employ ment of my husband, who was an excise supervisor and who passed away on 23. 5. 1921.” (Ida Weinsaft to the Vienna Property Transaction Office, 14. 12. 1938)

Ida, the younger of the two Allina sisters, was born in St. Pölten on 12 April 1873. Her husband Hermann Hirsch Weinsaft, who was born in Brody (Galicia) on 14 November 1862, died already in 1921. In her letter to the Property Transaction Office, she requested her widow’s pension, which was surely her only source of income, not to be included in the “Judenvermögensabgabe” (Jewish Property Tax). In her property declaration dated 15 July 1939, she also listed a modest savings deposit of 386 Reichsmark as well as the following valuables: “1 wedding band, 1 watch, 1 pair of earrings”.

On 30 May 1939, Ida Weinsaft was forced to relocate to Komödiengasse 1/20 in Vienna’s second district. She was deported to Theresienstadt on 28 July 1942, where she withstood the terrible living conditions for almost two years, finally succumbing to them on 7 May 1944.

Of the 1013 people on her transport, 70 survived. Nothing is known about the fate of her only daughter, Herta, who was born in Inzersdorf near Vienna on 1 January 1909.

Ida’s sister Natalie, born on 3 May 1861 in St. Pölten, ran a “store for postcards, playing cards, stationary, and tobacconist-related products” in Prandtauergasse (Kaserngasse) 4, which was shut down on 2 December 1938. It may safely be assumed that she was supported by Ida from then on. She was forced to relocate to Vienna a little earlier than her sister, on 13 May 1939, where presumably due to ill health she was admitted to the hospice in Goldschlagstraße 84 in the fourteenth district.<"p>

Originally housing the “Springer Orphanage for Jewish Boys”, the building was converted to an asylum for hundreds of elderly and disabled people in April 1939. This meant that 45 Jewish children lost their home, of whom many were murdered in the Shoah. In May 1940, 130 elderly and chronically ill people lived in the children’s rooms here under miserable living and hygienic conditions and with insufficient medical care. 106 people were deported from this address, including Natalie Allina on 28 June 1942. She died in Theresienstadt on 30 November 1942. The official cause of death was “cardio-muscular degeneracy”, which was often cited as the cause of death in the register.

- Links: