- Josefine

- Kerpen

- Geburtsdatum: 03.08.1895

- Geburtsort: Wien

- Sterbedatum: 04.09.1942

- Sterbeort: Maly Trostinec

- Beruf: Händlerin

- Vater: Daniel

- Memorbuch

- Mutter: Johanna

- Wallisch

- neuer Friedhof

- NS-Schicksal: Am 24. November 1938 Umsiedlung in die Hebragasse 12a/12, Wien 9; am 31. August 1942 nach Maly Trostinec deportiert

- abgemeldet am: 24.11.1938

- abgemeldet nach: Hebragasse 12a/12, Wien 9

- deportiert am: 31.08.1942

- deportiert nach: Maly Trostinec

- Steine der Erinnerung:

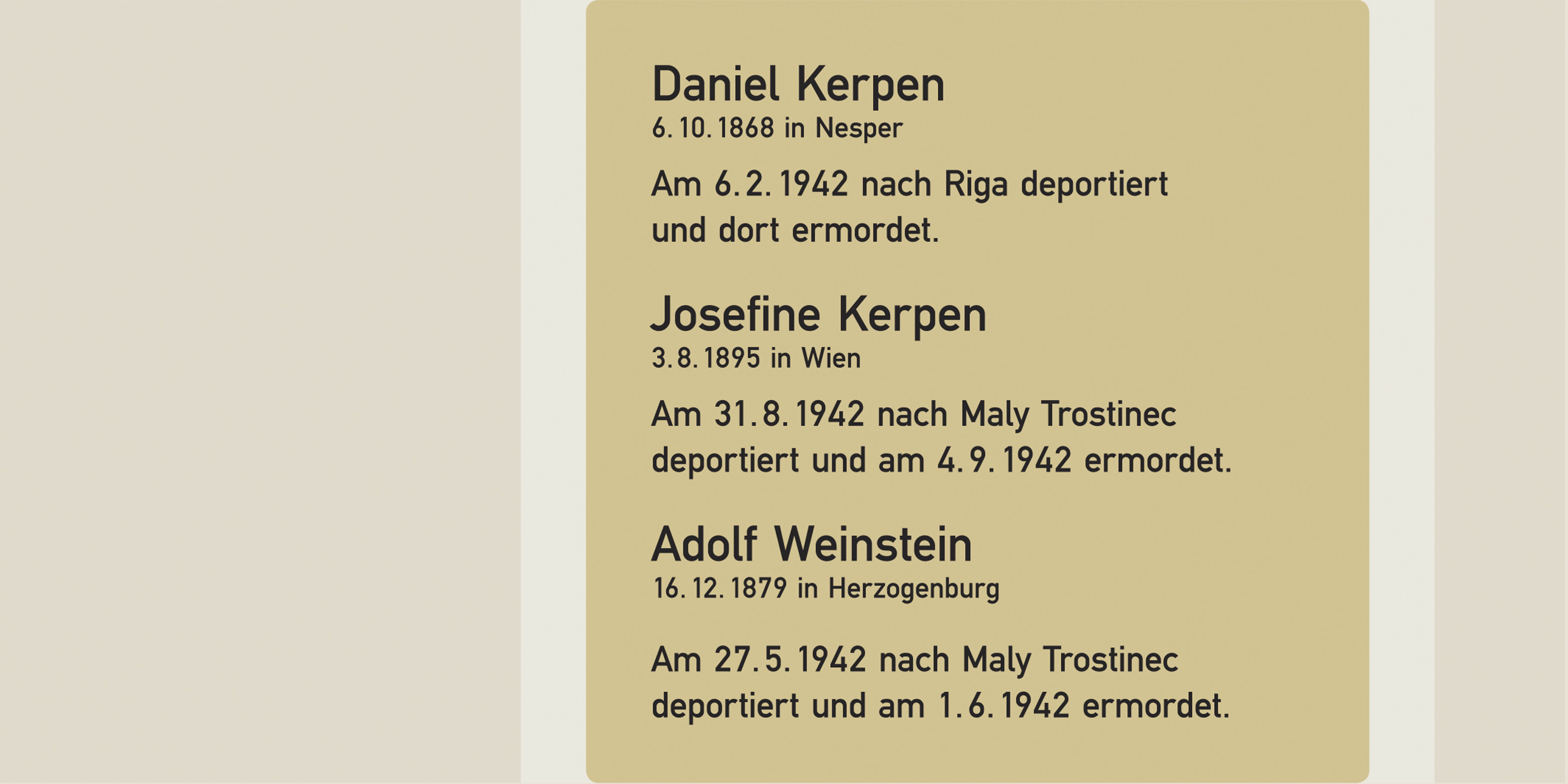

Daniel und Josefine Kerpen

„Wir sind gerne bereit, einen kleinen Beitrag zu der von Ihnen eingeleiteten Sammlung für die 2 jüdischen Familien in Wilhelmsburg zu leisten. Wollen Sie freundlichst für unsere Rechnung K [Kronen] 400.- diesem Zwecke widmen.“ Dieses Schreiben der „Ignaz und Jacob Kuffner Actien-Gesellschaft“ erging am 7. April 1920 an Daniel Kerpen und zeigt dessen soziales Engagement als Vorstandsmitglied der St. Pöltner Kultusgemeinde. Als Sohn von Gutmann und Franziska Kerpen am 6. Oktober 1868 in Nesper bei Vlasim (heute Tschechische Republik) geboren, war Daniel Händler für Presshefe. Aus obigem Schreiben und seinen Aktienanteilen an der Kuffner-Brauerei in Wien lässt sich vermuten, dass er diese mit Hefe belieferte. Sein Geschäft vertrieb auch „Spezerei- und Kolonialwaren“. Von seinen vier Kindern arbeitete nur die einzige Tochter Josefine, geboren am 3. August 1895, im Betrieb, seit 1919 als Angestellte und ab 1937 als Leiterin, nachdem ihr Vater infolge zweier Operationen ein Auge verloren hatte und fast völlig arbeitsunfähig war. Seine Frau Johanna, geb. Wallisch, war 1925 verstorben. Der Betrieb versorgte auch zwei von Josefines drei Brüdern, Anton, geboren 1905, als Elektriker arbeitslos und ausgesteuert, und den Damenschneider Hans, geboren 1899. Nach dem „Anschluss“ ergriffen die Familienmitglieder unterschiedliche Fluchtwege. Anton brach bereits am 9. November 1938 nach Erez Israel/Palästina auf. Auch Otto, geb. 1902, mit einer Nichtjüdin verheiratet, gelang nach der Zwangsumsiedlung nach Wien die Auswanderung nach Palästina. Daniel und Josefine sind ab 24. November 1938 in Wien 2, Nestroygasse 1 und danach in der Novaragasse 21 gemeldet. Der 74-jährige, beinahe blinde Daniel wurde ohne seine Tochter am 6. Februar 1942 nach Riga deportiert, sein weiteres Schicksal ist unbekannt. Die nach Riga Deportierten wurden durch Erschießen oder in Gaswägen ermordet oder ab Herbst 1943 in das KZ Kaiserwald überstellt. Josefine wurde am 31. August 1942 nach Maly Trostinec, ein landwirtschaftliches Gut bei Minsk, deportiert und sofort nach der Ankunft am 4. September durch Erschießen oder im Gaswagen ermordet. Sie ist eine der rund 13.000 aus Wien deportierten und dort ermordeten Juden und Jüdinnen. Damit ist Maly Trostinec der Vernichtungsort mit den meisten österreichischen Opfern der Shoah. Aus: Steine der Erinnerung in St. Pölten I/2018, S.47-48, Hg.: Institut für jüdische Geschichte Österreichs, zu bestellen unter

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. um 8 € zzgl. Porto Bilder: Foto von Bernadette Dewald "Daniel and Josefine Kerpen

„We would be most happy to make a small contribution to the funds you are raising for the two Jewish families in Wilhelmsburg. Would you be so kind as to bill us K [Kronen] 400 for this purpose.” This letter from the “Ignaz und Jacob Kuffner Actien Gesellschaft” was sent to Daniel Kerpen on 7 April 1920 and demonstrates his social commitment as a member of the board of the St. Pölten Jewish community organization. He was born to Gutmann and Franziska Kerpen on 6 October 1868 in Nesper near Vlasim (today in the Czech Republic) and became a merchant of compressed yeast. The abovecited letter and his shares in the Kuffner brewery in Vienna suggest that he supplied the brewery with yeast. His business also sold “spices and colonial goods”. Of his four children, only his daughter Josefine, born on 3 August 1895, worked in the family business. She started as an employee in 1919 and became a director in 1937, after her father lost an eye following two operations which had left him almost completely incapacitated. His wife Jo hanna née Wallisch died in 1925. The business also provided for two of Josefine’s three brothers, Anton, born in 1905, who was an unemployed electrician with no claim to benefits, and Hans, a women’s hairdresser born in 1899. Following the “Anschluss”, the family members sought different means of es cape. Anton already left on 9 November 1938 toward Eretz Israel/Palestine. Otto, born in 1902 and married to a non-Jewish woman, also managed to emigrate to Palestine following his forced relocation to Vienna. Daniel and Josefine were registered first at Wien 2, Nestroygasse 1 from 24 No vember 1938 onward and later at Novaragasse 21. Daniel, who was then 74 and almost blind, was deported without his daughter to Riga on 6 February 1942. His fate is unknown. The people deported to Riga were either murdered with gunshots or gas vans or from the fall of 1943 onward were sent to the concen tration camp in Kaiserwald. Josefine was deported to Maly Trostinec, a rural estate near Minsk, on 31 August 1942 where she was murdered on 4 September either through gunshot or gas van. She was one of about 13,000 Jews who were deported from Vienna and murdered there, making Maly Trostinec the single greatest killing site of Austrian victims of the Shoah."

- Links: