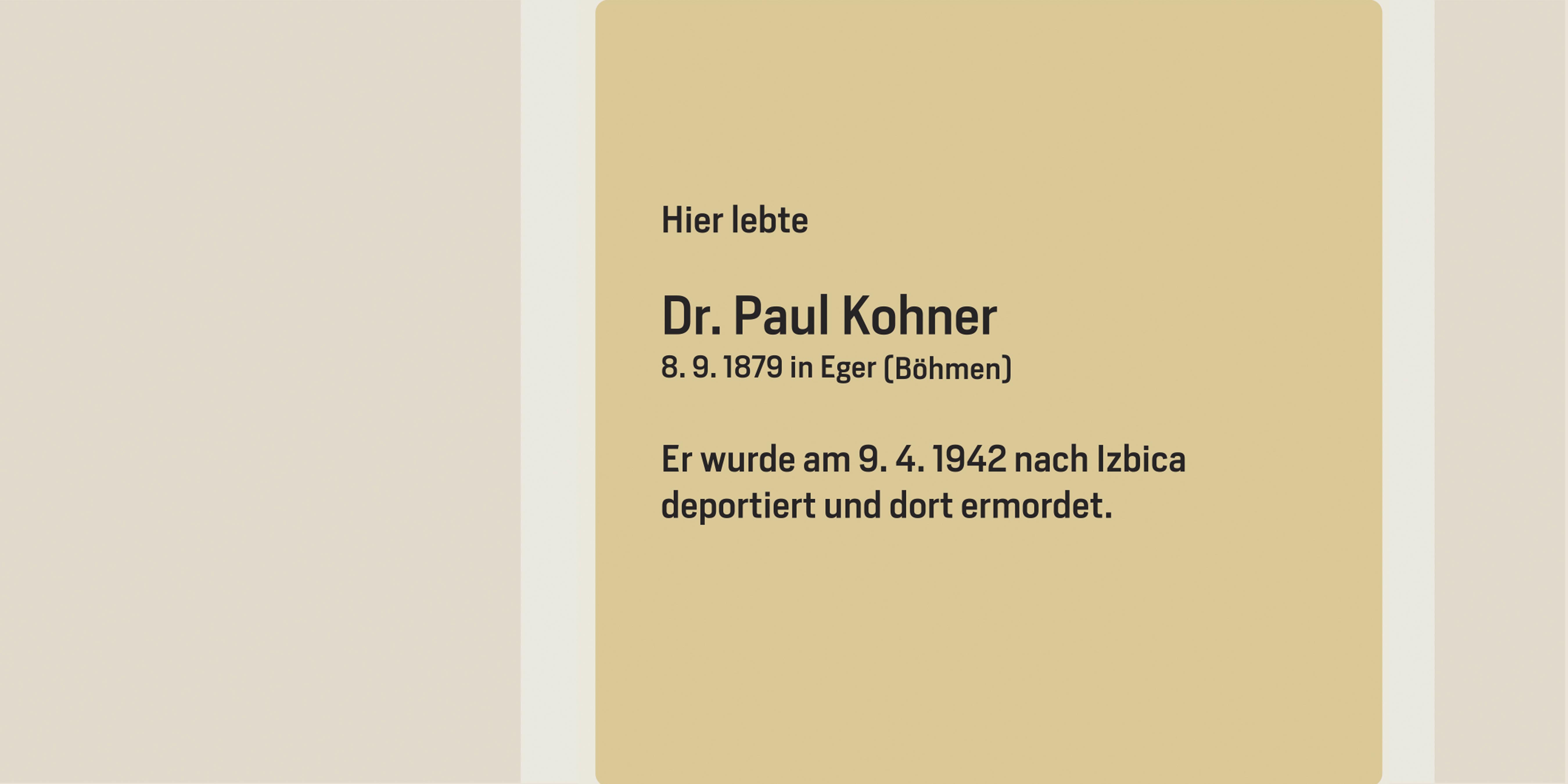

- Dr. jur.

- Paul

- Kohner

- Geburtsdatum: 08.09.1879

- Geburtsort: Eger

- www.google.at

- Sterbeort: Izbica

- goo.gl

- Beruf: Rechtsanwalt

- Adresse/n:

- Heidenheimer Straße 23, St. Pölten

- NS-Schicksal: Am 23. Jänner 1939 Zwangsumsiedlung in die Schubertstraße 1, St. Pölten, später nach Wien 7; am 15. Juni 1939 Umzug in die Ferstlgasse 9/14, Wien 9; am 9. April 1942 nach Izbica deportiert

- abgemeldet am: 23.01.1939

- abgemeldet nach: Schuberstraße 1, St. Pölten

- Zwangsadresse:

- Wien 7

- Ferstlgasse 9/14, Wien 9

- deportiert am: 09.04.1942

- deportiert nach: Izbica

- Steine der Erinnerung:

Dr. Paul Kohner

„Gegenwärtige Lage und monatlicher Verdienst: Ich führe noch meine Kanzlei, Geschäftsgang schlecht, Bruttoeinnahmen [Brutto dreimal unterstrichen, Anm.] im Mai d. J. [des Jahres] RM 330, im Juni 160. Wohin wollen Sie auswandern: womöglich Nordamerika oder anderswohin, wo es klimatisch möglich ist“ (Paul Kohner, Fragebogen der Auswanderungsabteilung der IKG Wien, 25. 7. 1938) Zehn Tage zuvor, am 15. 7. 1938, hatte Paul Kohner in seinem „Verzeichnis über das Vermögen von Juden“ an Gegenständen im Gesamtwert von 2.550 Reichsmark neben Essbesteck, einer silbernen Teekanne und „altmodischen goldenen Schmuckstücken“ auch einige „Bilder und Graphika zeitgenössischer Kunst“ sowie Kleinplastiken angeführt – ein akademisch gebildeter Mann mit Sinn für Kunst und sozialem Engagement: Von 1922 bis 1928 war er stellvertretender Obmann des St. Pöltner Volksbildungsvereins „Urania“, der sich, 1888 in Berlin gegründet und ab 1897 auch in Wien erfolgreich tätig, die „Verbreitung der Freude an der Naturerkenntnis“ zur Aufgabe gemacht hatte. Paul Kohner, am 8. 9. 1879 in Eger (Böhmen) als Sohn von Adolf und Emilie – ihr Mädchenname im Geburtseintrag ist nicht zu entziffern – geboren, war einer der sechs jüdischen Rechtsanwälte in St. Pölten. Seine Mutter starb, als er ein Jahr war. Er selbst blieb unverheiratet. Nach Absolvierung seines Jurastudiums an der Deutschen Universität in Prag 1904 war er zuerst Pflichtverteidiger, dann spezialisierte er sich auf Insolvenz- und Scheidungsrecht und arbeitete schließlich als Prokurist bei der Verkehrsbank. Am 22. 2. 1912 hatte er in der Beilage zur „St. Pöltner Zeitung“ die Eröffnung seiner Kanzlei in der Brunngasse 10 bekanntgegeben. 1931 erwarb Kohner ein einstöckiges Haus mit Garten in der Heidenheimerstraße, 1917 erbaut von dem St. Pöltner Architekten Rudolf Wondracek sen., der 1906 auch die Zeremonienhalle am neuen jüdischen Friedhof entworfen hatte. Die zweite Hälfte des symmetrisch angelegten Doppelhauses besaß sein Anwaltskollege und von 1926 bis 1934 sozialdemokratischer Stadtrat DDr. Julius Fischer. Bereits am 11. November 1938 wurden beide Hausteile von der Stadt St. Pölten für das Deutsche Reich „arisiert“ und im Dezember 1938 an die Finanzverwaltung des Heeres, den „Reichsfiskus Heer“, zur Unterbringung von Wehrmachtsoffizie- ren weiterverkauft. Ab 23. 1. 1939 fand Paul Kohner gemeinsam mit seinem ebenfalls delogierten Anwaltskollegen Dr. Hugo Deutsch in der Villa des Brennstoffhändlers Wilhelm Müller, welchem dieses Jahr ebenfalls ein Stein der Erinnerung gesetzt wird, in der Schubertstraße 1 (heute Theodor Körner-Straße) eine Bleibe. Am 15. 6. 1939 meldete sich Paul Kohner nach Wien ab und wurde am 9. 4. 1942 von Wien 9, Ferstelgasse 6/14 nach Izbica deportiert. Von dieser Adresse wurden insgesamt 30 Menschen in die Vernichtung geschickt, alleine 17 Personen von der Türnummer 12. In der großen Altbauwohnung war von seiner Gründung 1966 bis zum Umzug auf den Campus des Alten Allgemeinen Krankenhauses das Institut für Judaistik der Universität Wien untergebracht. Ob diese belastete Vergangenheit bekannt war, ist nicht zu verifizieren – erwähnt wurde sie nie."

Dr. Paul Kohner

“Current situation and monthly income: I still run my practice, the business is bad. Gross income [note: gross underlined three times] in May of this year to taled 330 Reichsmark, in June 160. Where would you like to emigrate: Possibly North America or somewhere else where the climate is amenable.” (Paul Kohner, questionnaire of the Emigration Department of the Jewish Community Organiz ation in Vienna, 25. 7. 1938) Ten days earlier, on 15 July 1938, Paul Kohner had filled out a “Jewish Property Register,” listing items with a total value of 2,550 Reichsmark. These included cutlery, a silver teapot, “old-fashioned gold jewelry,” and a few “paintings and graphic pieces of contemporary art” as well as some small sculptures. He was an academically educated man with a sense of art and social commitment: From 1922 to 1928, he was deputy chairman of the adult education association “Urania” in St. Pölten. Founded in Berlin in 1888 and also successfully active in Vienna from 1897 onwards, its mission statement was to “spread the enjoyment of the natural sciences.” Paul Kohner was born in Eger (Bohemia) on 8 September 1879 to Adolf und Emilie (her maiden name is not legible on the birth registration). Paul was one of six Jewish lawyers in St. Pölten. His mother died when he was one year old. He remained single. After completing his legal studies at the German University in Prague in 1904, he first worked as a public defender before specializing in bank- ruptcy and divorce law, finally working as an attorney with the Verkehrsbank. On 22 February 1912, he announced the opening of his legal practice at Brunngasse 10 in the supplement to the “St. Pöltner Zeitung.” In 1931, Kohner bought a one-storied home with a garden at Heidenheimerstraße, built by the St. Pölten-based architect Rudolf Wondracek senior in 1917, who had also designed the funerary hall at the new Jewish cemetery in 1906. The second half of the symmetrically designed semi-detached house was owned by a fellow lawyer, having previously been owned from 1926 to 1934 by the social democratic city councilor Dr. Julius Fischer. As early as 11 November 1938, both halves of the house were “Aryanized” by the City of St. Pölten on behalf of the Reich and, in December 1938, were sold to the financial administration of the military, the “Reichsfiskus Heer,” to house Wehrmacht officers. On 23 January 1939, Paul Kohner and his equally evicted fellow lawyer, Dr. Hugo Deutsch, found refuge at the villa of the fuel salesman Wilhelm Müller at Schubertstraße 1 (today Theodor Körner-Straße), for whom a Stone of Remembrance is also being placed this year. On 15 June 1939, Paul Kohner deregistered to Vienna. On 9 April 1942, he was deported from Ferstelgasse 6/14 in Vienna’s ninth district to Izbica. Altogether 30 people were sent to their deaths from this address, 17 of whom had been living in apartment number 12. This large old apartment was home to the Institute for Judaic Studies of Vienna University from its establishment in 1966 up until its relocation to the campus of the Old General Hospital. It cannot be verified whether the institute was aware of the apartment’s dark history at the time – it was never mentioned."

- Links: