- Sigmund

- Stern

- alt. Vorname: Zigmund

- Geburtsdatum: 26.06.1872

- Geburtsort: Mährisch Ostrau

- goo.gl

- Sterbeort: Opole

- goo.gl

- Beruf: Pensionist

- Adresse/n:

- Josefstraße 67, St. Pölten

- Vater: David

- Mutter: Mina

- Ehepartner/in:

- Berta, Kohn, Memorbuch

- Kind/er:

- Alfred, Memorbuch

- NS-Schicksal: Am 3. Oktober 1939 nach Schiffamtsgasse 7/9, Wien 2 abgemeldet; am 15. Februar 1941 nach Opole deportiert

- abgemeldet am: 03.10.1939

- abgemeldet nach: Schiffamtsgasse 7/9, Wien 2

- deportiert am: 15.02.1941

- deportiert nach: Opole

- Steine der Erinnerung:

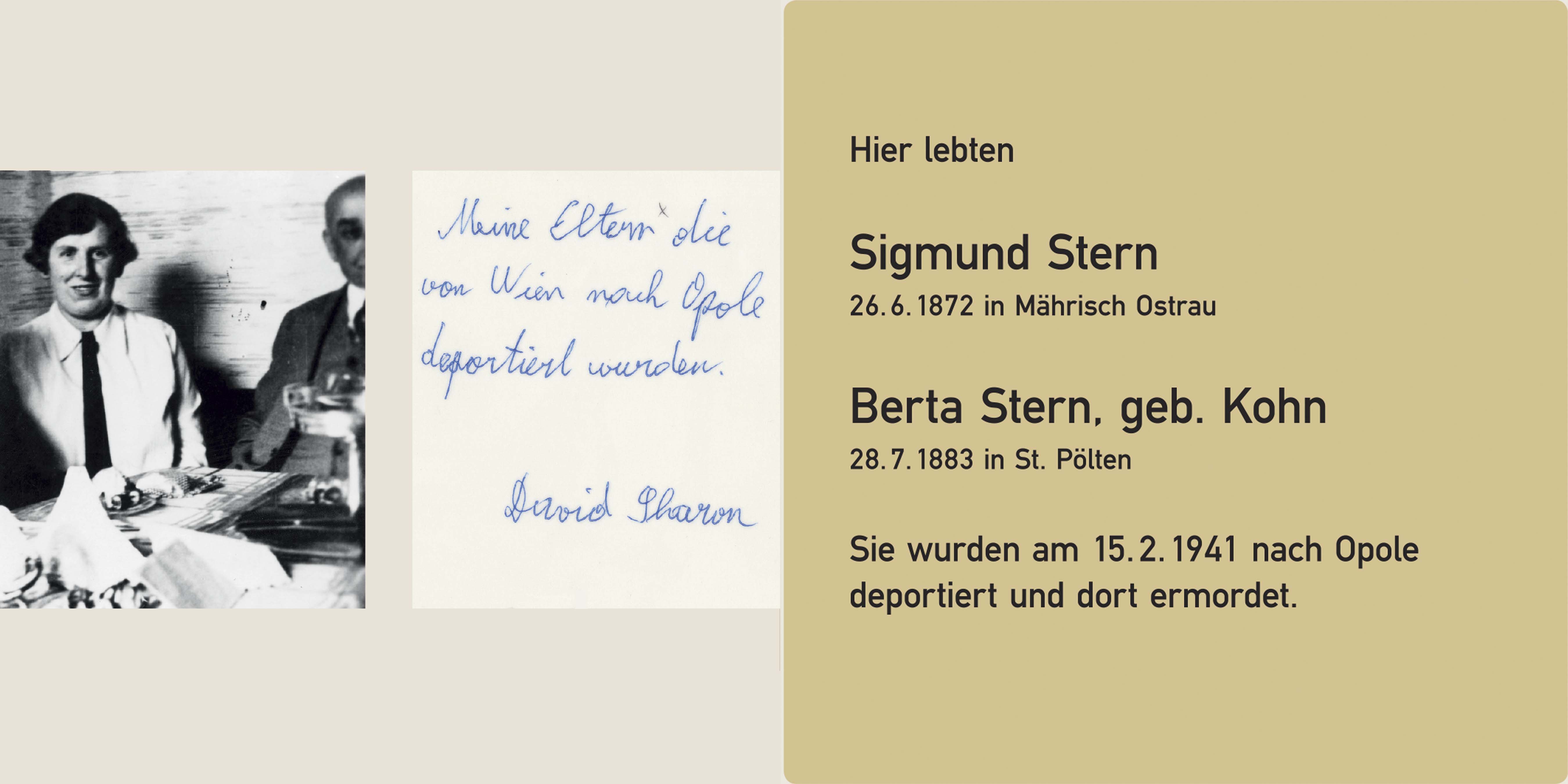

Sigmund und Berta Stern

„2 Silber Zigar. Dose 70.- RM (Reichsmark), 12 Silber Kaffeelöffel 25.- RM, 6 Silber Esslöffel 25.- RM, 12 Silber Gabel und Messer 20.- RM, 1 gold. Uhr 80.- RM, 1 gold. Kette 20.- RM, 2 gold. Ringe 25.- RM“ Diese bescheidenen Wertgegenstände gab Sigmund Stern am 14. Juli 1938 in seinem von den nationalsozialistischen Machthabern geforderten „Verzeichnis über das Vermögen der Juden“ unter Punkt „g) Gegenstände aus edlem Metall, Schmuck- und Luxusgegenstände, Kunstgegenstände und Sammlungen“ an. Weiteres Vermögen – aufgelistete Kategorien waren Grund oder Boden, Mieteinnahmen, Aktien, Betrieb oder Gewerbe – besaß er nicht. In die Rubrik „Beruf oder Gewerbe“ schrieb der am 27. Juni 1872 in Mährisch Ostrau geborene Sigmund „alt, Rentner“. Vor seiner Pensionierung war er im Kaufhaus A. Gerngross A.G. in Wien tätig gewesen, wo er mit seiner Familie auch lebte. Nach seiner Pensionierung zog er mit seiner elf Jahre jüngeren Frau Berta (geb. am 28. Juli 1883) in deren Heimatstadt St. Pölten, in die Josefstraße 67. Berta Stern war die Tochter des Schuhhändlers Julius Kohn und dessen Frau Sophie und das einzige Kind der beiden, dem nicht rechtzeitig die Flucht aus Österreich gelang. Ihre drei Brüder konnten sich nach Erez Israel/Palästina bzw. Großbritannien retten. Laut Meldeamt wurden das Ehepaar und ihr 1926 noch in Wien geborener Sohn Alfred am 3. Oktober 1939 nach Wien 2, Schiffamtsgasse 7/9 abgemeldet. Alfred konnte am 12. November 1939 mit einer zionistischen Jugendorganisation über Triest nach Erez Israel/Palästina entkommen, dort änderte er später seinen Namen in David Sharon. Sigmund und Berta Stern wurden am 15. Februar 1941 nach Opole deportiert. Unter den tausend Menschen auf diesem Transport befanden sich auch Bertas weitschichtige Verwandte Rudolf Kohn und seine Frau Emma, der Synagogendiener Benedikt Süss und seine Frau Aurelia Aranka, geb. Weiss, sowie Wilhelm Weiss und seine Frau Franziska; Aurelia und Wilhelm waren sicher keine Geschwister, ob sie verwandt waren, ist nicht bekannt. Opole war ein überfülltes Ghetto, dessen Insassen unter dem Mangel an sauberem Wasser, Nahrungsmitteln und Medikamenten litten. Im Frühjahr 1942 begannen die Liquidationen, im März und Oktober folgten die Deportationen in das Vernichtungslager Sobibor. Laut Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes überlebten nur 28 der 2.300 von Wien aus nach Opole deportierten Juden und Jüdinnen. Die genauen Todesdaten der kleinen Gruppe aus St. Pölten sind nicht bekannt. Aus: Steine der Erinnerung in St. Pölten I/2018, S.25-29, Hg.: Institut für jüdische Geschichte Österreichs, zu bestellen unter

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. um 8 € zzgl. Porto Bilder: Foto von Bernadette Dewald, Familienporträt ca. 1930 aus dem Bildarchiv des INJOEST, Notiz von David Sharon, geb. Alfred SternSigmund and Berta Stern

„2 silver cigarette cases 70.00 RM (Reichsmark), 12 silver coffee spoons 25.00 RM, 6 silver tablespoons 25.00 RM, 12 silver knives and forks 20.00 RM, 1 golden watch 80.00 RM, 1 golden necklace 20.00 RM, 2 golden rings 25.00 RM“ Sigmund Stern declared these modest possessions on 14 July 1938 on the “index of Jewish property” demanded by the Nazi authorities, under point “g) objects made of precious metals, jewelry and luxury objects, artworks and collections”. He did not have any other possessions (the further categories in cluded land or real estate, rental income, stocks, and factories or businesses). Under “job or trade”, Sigmund, who was born on 27 June 1872 in Mährisch Ostrau, wrote: “elderly, pensioner”. Before his retirement, he had worked in the department store A. Gerngross A. G. in Vienna and had lived in the city with his family. After retiring, he moved with his wife Berta (who was born on 28 July 1883 and was thus eleven years younger than him) to her hometown St. Pöl ten, where they lived in Josefstraße 67. Berta Stern was the daughter of the shoe salesman Julius Kohn and his wife Sophie; she was also their only child who did not manage to escape Austria on time. Her three brothers were able to flee to Eretz Israel/Palestine or the United Kingdom. According to the records office, the couple unregistered from Vienna 2, Schiffamtsgasse 7/9 on 3 October 1939, where they had been living with their son Alfred, who was born in Vienna in 1926. Alfred was able to escape via Trieste to Eretz Israel/Palestine on 12 November 1939 with a Zionist youth organization, where he later changed his name to David Sharon. Sigmund and Berta Stern were deported to Opole on 15 February 1941. The thousand people on this transport also included Berta’s distant relative Rudolf Kohn and his wife Emma, the synagogue sexton Benedikt Süss and his wife Aurelia Aranka née Weiss, as well as Wilhelm Weiss and his wife Franziska. Aurelia and Wilhelm were definitely not siblings, but it is unknown whether they were otherwise related. Opole was an overcrowded ghetto where the in mates suffered from a lack of clean water, food, and medicine. The liquidations began in early 1942, and were followed in March and October by deportations to the Sobibor extermination camp. According to the Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, only 28 of the 2,003 Jews deported from Vienna to Opole survived. The exact dates of death of the small group from St. Pölten are not known.

- Links: