- Ella

- Willner

- Deutscher

- alt. Nachname: Wilner

- hebr. Vorname: Rachel, Ruchel

- Geburtsdatum: 08.03.1900

- Geburtsort: Rozniatow

- goo.gl

- Sterbejahr: 1941

- Sterbeort: Zasavica bei Sabac

- goo.gl

- Beruf: Haushalt

- Adresse/n:

- Schulgasse 2, St. Pölten

- Vater: Uri

- Mutter: Süsel

- Ehepartner/in:

- Joachim, Memorbuch

- NS-Schicksal: Am 10. Juni 1939 Zwangsumsiedlung in die Taborstraße 44/3, Wien 2; gescheiterte Flucht im Kladovo-Transport

- abgemeldet am: 10.06.1939

- abgemeldet nach: Taborstraße 44/3, Wien 2

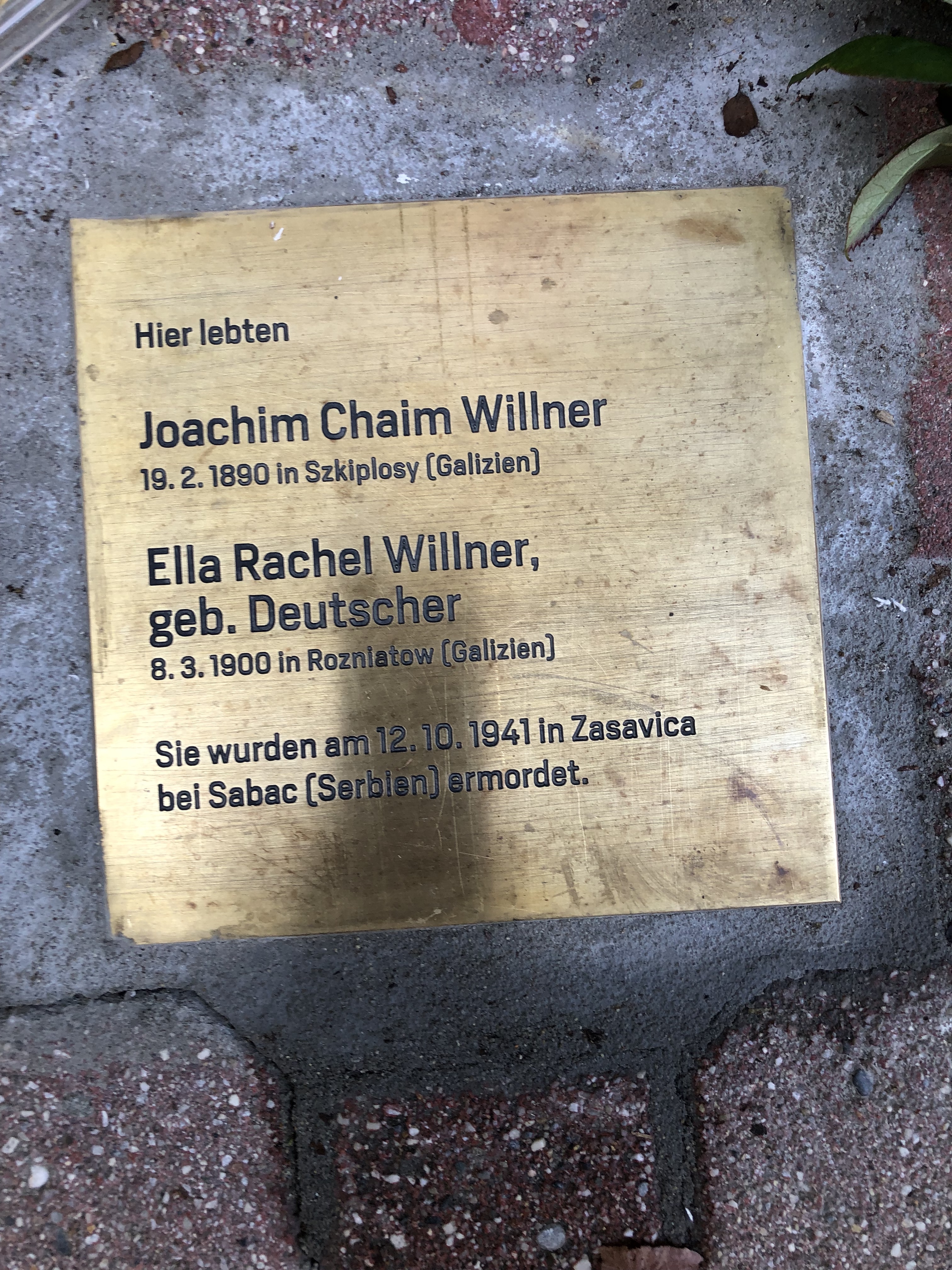

- Steine der Erinnerung:

Joachim Chaim Willner und seine Frau Ella Rachel

„Wir teilen Ihnen dazu mit, daß die Unterlagen über die früher beschlagnahmten Gegenstände zum Teil durch Kriegshandlungen vernichtet, zum Teil bereits seit längerer Zeit skartiert wurden, sodaß es uns heute nicht mehr möglich ist, Ihnen, sehr geehrter Herr Willner, Auskünfte über Überführungen der Geschäftsware Ihres Vaters im Jahre 1938 zu erteilen.“ (Brief der Dorotheum Auktions, Versatz, und BankGes.m.b.H. an Kurt Willner, 27. Februar 1997) Bei der erwähnten „Geschäftsware“ handelte es sich um Schmuck undJuwe lierwaren im Wert von „62.006,73 Schillingen“, die der Uhrmacher und Juwelier Joachim Willner in seiner „Vermögensanmeldung“ vom 15. Juli 1938 angeführt hatte. Er war am 19. Februar 1890 in dem kleinen galizischen Dorf Szkiplosy, ca. 60 km östlich von Lemberg, geboren worden. Die unterschiedlichen Familiennamen seiner Eltern Moses Zekorje und Lea Willner lassen darauf schließen, dass sie, wie viele orthodoxe galizische Juden, nur rabbinisch und nicht behördlich verheiratet waren. Die beiden hatten einen weiteren Sohn namens David Meyer, sein Schicksal und das seiner Frau sowie ihrer gemeinsamen vier Söhne ist nicht bekannt. Joachim Willner zog 1913 von Brzezany in Galizien nach St. Pölten, wo er in der Franziskanergasse 6 wohnte und sein Uhrmacher und Juweliergeschäft betrieb. Mit seiner ersten Frau Margit, geb. Friedmann (1898 Budapest – 1939 Budapest) hatte er die zwei Söhne Robert und Kurt Mosche, 1920 und 1925 geboren. Beide lebten nach der Scheidung der Eltern 1925 bei der Mutter in Budapest, Robert blieb laut Meldedaten bis 1934 bei ihr, Kurt zog bereits 1929 zu seinem Vater nach St. Pölten. In diesem Jahr hatte Joachim Willner in Wien Ella Rachel Deutscher geheiratet, geboren am 8. März 1900 in Rozniatow (Bezirk Stanislau, zwischen Dolyna und Kalusch) als Tochter von Urie Zweifler und Süssel (Zissel) Deutscher. Wie ihr Mann stammte also auch sie aus Galizien und aus einem frommen Elternhaus. Die beiden wohnten mit Kurt in der Schulgasse 2 und betrieben außer dem Geschäft in der Franziskanergasse 6 auch eine Zweigstelle in der Kremser Gasse 29. Joachim Willner verwaltete lange Jahre die Armenkasse der Israelitischen Kultusgemeinde, Kurt war begeistertes Mitglied des zionistischen Vereins „Betar“. Nach dem „Anschluss“ musste das Ehepaar seine Wohnung verlassen und fand bei der Familie Frischmann am Adolf-Hitler-Platz 7 (vormals Rathausplatz) Zuflucht. Das Geschäft und die Waren hatten teils die Gestapo beschlagnahmt, teils mussten sie im Dorotheum abgegeben werden. Am 10. September 1939 mussten die beiden nach Wien 2, Taborstraße 44/3 zwangsübersiedeln. Sohn Robert hatte sich bereits am 13. September 1938 nach Budapest abgemeldet und konnte im August 1939 über Cherbourgh an Bord der S.S. New York in die USA fliehen. Ab 1942 diente er in der U.S. Army und stieg in den Rang eines Captain auf. Sein Bruder Kurt gelangte mit Hilfe des Palästina-Amts in Wien nach Palästina/Erez Israel, heiratete 1948 und emigrierte 1958 in die USA. Die Brüder lebten bis zu ihrem Tod mit ihren Ehefrauen in Rhode Island, Robert wurde 95, Kurt 97 Jahre alt. Beide hatten keine Kinder. Auf dem „Kladovo-Transport“ Joachim und Rachel schlossen sich am 25. November 1939 in Wien einem illegalen Flüchtlingstransport von insgesamt 822 Personen an, der sie mit dem Zug nach Bratislava und von dort über die Donau und das Schwarze Meer nach Palästina bringen sollte. Da Rumänien die Einreise verweigerte und schließlich die Donau zufror, mussten alle im Hafenstädtchen Kladovo am Eisernen Tor auf den überfüllten Schiffen überwintern. Zwar wurden sie notdürftig von den jugoslawischen Kultusgemeinden versorgt, litten aber unter Platzmangel, Kälte und mangelhafter Ernährung und Hygiene, die vor allem im Sommer schwere Krankheiten verursachte. Am 18. September 1940 wurden die Flüchtlinge mit dem Schiff 300 km flussaufwärts in den Ort Šabac an der Save geschleppt und die älteren Erwachsenen privat, die Jugendgruppen in einer aufgelassenen Getreidemühle untergebracht. Im Jänner 1941 wuchs die Zahl der dort „Konzentrierten“ auf etwa 1400 Menschen an. Am 6. April 1941 marschierten die deutschen Truppen in Jugoslawien ein, das am 17. April kapitulierte. Die Verfolgung der Juden und Jüdinnen in Serbien begann sofort. Šabac stand unter der Herrschaft von einem überwiegend aus Österreichern bestehenden Wehrmachtsregiment, das vorerst nur Zwangsarbeit organisierte. Bereits im August wurden jedoch als Vergeltung für Widerstandsaktionen der Partisanen jüdische Flüchtlinge öffentlich gehängt. Am 11. Oktober 1941 wurden alle Männer des „Kladovo-Transports“ von Soldaten abgeholt und in das im Bau befindliche KZ Zasavica getrieben. Die Hoffnung auf Überleben durch Zwangsarbeit erfüllte sich nicht: Joachim Chaim Willner gehörte zu der Gruppe, die am 12. Oktober erschossen wurde. Berichte und sogar Fotoaufnahmen von serbischen Zwangsarbeitern, die die Massengräber ausheben mussten, bezeugen die Massaker am 12. und 13. Oktober. Auch Rachel Willner wurde nachweislich im Oktober 1941 – der Tag ist nicht bekannt – in Zasavica bei Šabac erschossen. Sie war damit eine Ausnahme, denn alle Frauen wurden in das völlig ungenügend ausgestattete KZ Sajmište deportiert und im Frühjahr 1942 in Gaswägen ermordet. Erst am 4. Juni 1997 erhielten die Brüder Willner nach intensiver Nachforschung vom Sonderstandesamt Bad Arolsen (BRD) einen „Auszug aus dem Todesregister“, der die Ermordung ihres Vaters und ihrer Stiefmutter in Zasavica bestätigte.

Joachim Chaim Willner and his wife Ella Rachel

“We hereby inform you that the documentation concerning these previously confiscated items was either destroyed during the course of the war or was shredded a long time ago. Thus, dear Mr. Willner, it is no longer possible to provide you with information on the transfer of your father’s business inven tory in 1938.” (Letter from the Dorotheum Auktions, Versatz, und Bank Ges.m.b.H. to Kurt Willner, 27. 2. 1997) The “business inventory” mentioned here referred to items of jewelry worth “62,006.73 Schillings”, as declared by the watchmaker and jeweler Joachim Will ner in his “property declaration” dated 15 July 1938. Joachim Chaim Willner was born in the small Galician village of Szpiklose, about 60 km east of Lemberg, on 19 February 1890. The differing surnames of his parents, Moses Zekorje and Lea Willner, suggest that they, like many orthodox Galician Jews, were only rabbini cally married, not officially. The couple had another son, who was called David Meyer. His fate as well as the fate of his wife and their four children is unknown. In 1913, Joachim Willner moved from Brzezany in Galicia to St. Pölten. He lived in Franziskanergasse 6, where he also ran his watchmaking and jewelry business. With his first wife, Margit née Friedmann (1898 Budapest – 1939 Budapest), he had two sons, Robert (born 1920) and Kurt Mosche (born 1923). Following their parents’ divorce in 1925, the two sons lived with their mother in Budapest. According to the public registry, Robert lived with her until 1934, while Kurt moved to live with his father in St. Pölten in 1929. In 1929, Joachim Willner married Ella Rachel Deutscher in Vienna. She was born on 8 March 1900 to Urie Zweifler and Süssel (Zissel) Deutscher in Roznia tow (Stanislau district, between Dolyna and Kalush). Like her husband, she thus also came from a pious background in Galicia. The couple lived with Kurt in Schulgasse 2, running their business in Franziskanergasse 6 as well as another branch in Kremser Gasse 29. For many years, Joachim Willner administered the poor relief fund of the Jewish community organization, while Kurt was an ent husiastic member of the Zionist organization “Betar”. Following the “Anschluss”, the couple had to vacate their apartment, finding refuge with the Frischmann family in AdolfHitlerPlatz 7 (previously Rathaus platz). A part of the business and its inventory was confiscated by the Gestapo, while the rest was forcibly relinquished to the Dorotheum. On 10 September 1939, the couple was forced to relocate to Taborstraße 44/3 in Vienna’s second district. Robert had already returned to Budapest on 13 September 1939 and managed to flee to the USA via Cherbourg in August 1939 aboard the S.S. New York. In 1942, he joined the US Army, where he rose to the rank of captain. With the help of the Palestine Office in Vienna, his brother Kurt managed to flee to Palestine/Eretz Israel, where he got married in 1948. He finally emigrated to the USA in 1958. The two brothers lived together with their respective wives in Rhode Island. Robert died aged 95, Kurt aged 97. Neither of them had any children.

On the “Kladovo Transport”

Joachim and Rachel joined an illegal refugee transport in Vienna on 25 November 1939, consisting of a group of altogether 822 people who traveled by train to Bratislava, from where they aimed to get to Palestine via the Danube and the Black Sea. Since Romania barred entry to the transport and the Danube finally froze over, they were forced to spend the winter on the overcrowded boats in the port town of Kladovo by the Iron Gates. Although they received emergency aid from Yugoslav Jewish communities, they suffered both from the cold and from a lack of space, food, and hygiene, which led to an outbreak of disease, especially in the summer. On 18 September 1940, the refugees were taken by boat 300 km upstream to the town of Sabac on the River Sava, where the older adults were housed in private accommodations and the youth groups in a derelict grain mill. In January 1941, the number of people “concentrated” there grew to around 1400. On 6 April 1941, German troops invaded Yugoslavia, which capitulated on 17 April. The persecution of Jews in Serbia began immediately. Sabac was under the jurisdiction of a Wehrmacht regiment consisting overwhelmingly of Austrian soldiers, which initially only implemented a forced labor regime. However, as early as August, Jewish refugees were publicly hanged in retribu tion for partisan resistance activities. On 11 October 1941, all the men from the “Kladovo Transport” were rounded up by soldiers and driven into the Zasavica concentration camp, which was still under construction at the time. The hope that the refugees would survive through forced labor turned out to be an illu sion: Joachim Chaim Willner was part of the group who were shot dead on 12 October. The massacres that occurred on 12 and 13 October are documented in reports and even some photographs created by the Serbian forced laborers who had to dig the mass graves. Rachel Willner was also evidently shot dead in Zasavica near Sabac in October 1941, though the exact date is unknown. She was thus an exception, for all the other women were deported to the illequipped Sajmište concentration camp, where they were murdered in gas vans in the spring of 1942. Not until 4 June 1997 did the Willner brothers, following intense research efforts, receive an “excerpt from the death register” from the Special Registry in Bad Arolsen in Germany confirming the murder of their father and stepmother in Zasavica.