- Stefanie

- Winterstein

- Vogel

- Geburtsdatum: 17.09.1880

- Geburtsort: Walachisch Meseritsch

- goo.gl

- Sterbeort: Lodz

- goo.gl

- Beruf: Haushalt

- Adresse/n:

- Schubertstraße 34, St. Pölten

- Franziskanergasse 3, St. Pölten

- Hauptstraße 140, Wilhelmsburg

- Vater: Leopold

- Mutter: Henriette

- Stern

- Ehepartner/in:

- Leon (Leiser)

- Jakob, Memorbuch

- Kind/er:

- NS-Schicksal: Am 16. August 1939 Zwangsübersiedlung in die Böcklinstrasse 92/11, Wien 2; am 28. Oktober 1941 in die Zimmerstraße 3/4, Lodz deportiert

- abgemeldet am: 16.08.1939

- abgemeldet nach: Böcklinstrasse 92/11, Wien 2

- deportiert am: 28.10.1941

- deportiert nach: Lodz

- Steine der Erinnerung:

Jakob und Stefanie Winterstein

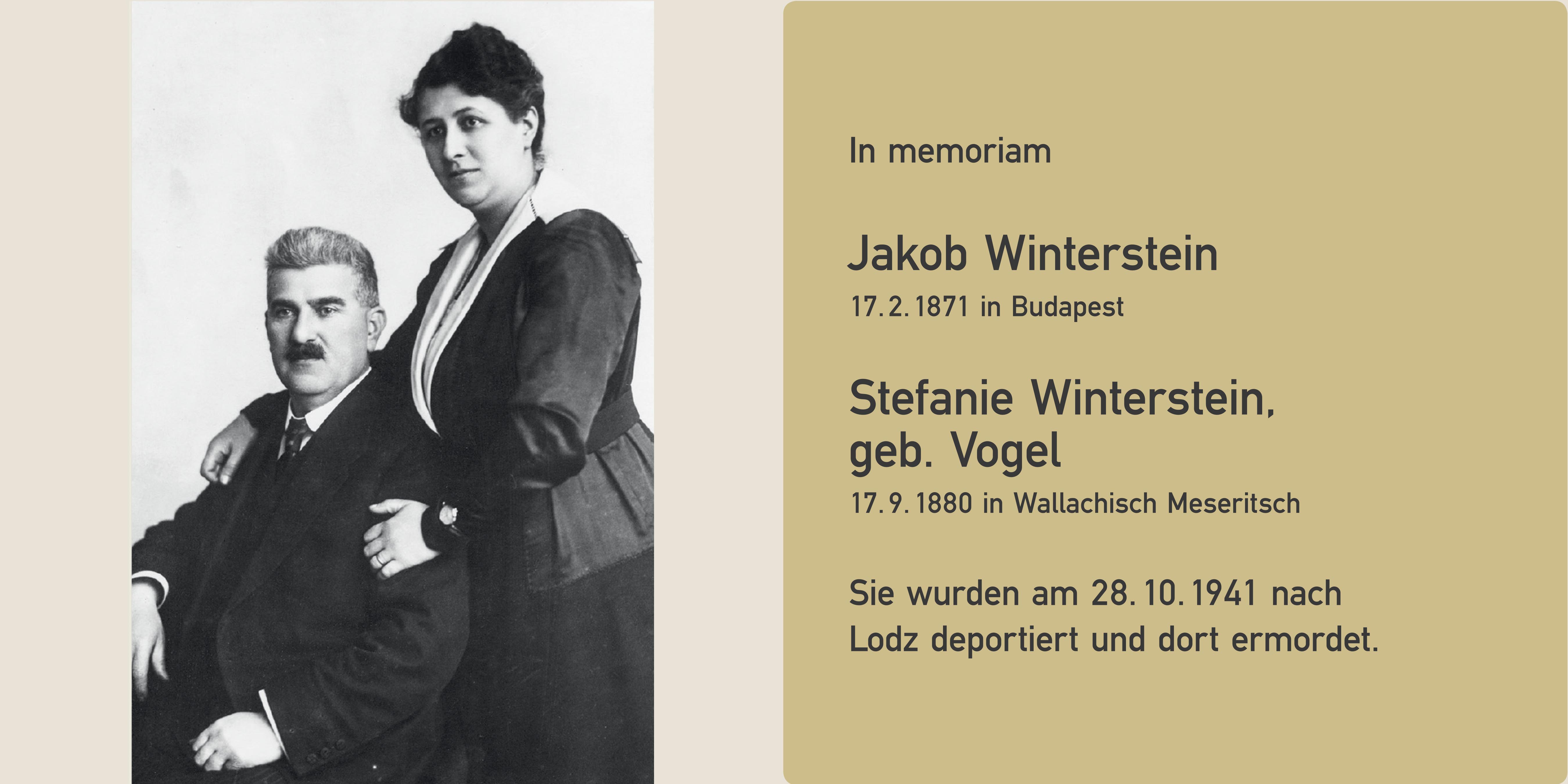

„Vor Unterfertigung dieser Urkunde wurden die Parteien [...] befragt, ob an dem Rechtsgeschäfte ein Jude als Vertragsschliessender beteiligt ist, worauf die Parteien erklärten, dass Jakob und Stefanie Winterstein Juden seien.“ Dieser Paragraph besiegelte den Vertrag vom 13. Februar 1939 über den erzwungenen Verkauf des Zweifamilienhauses in der Schubertstraße 34, das dem Ehepaar Jakob und Stefanie Winterstein, geb. Vogel, zu gleichen Teilen gehört hatte. In ihrer Vermögensanmeldung vom 28. Juni 1938 hatte Stefanie als Beruf noch „Haus-Mitbesitzerin“ angegeben. Stefanie, am 17.9.1880 in Wallachisch Meseritsch, heute Tschechische Republik, geboren, hatte aus ihrer ersten Ehe mit Leiser Bacher in Wilhelmsburg zwei Töchter; Stella, geboren 1905, heiratete den Rechtsanwalt Egon Morgenstern, und Valerie, geboren 1906, ehelichte den Schuhhändler Max Kohn. Nachdem sich beide Töchter in St. Pölten niedergelassen hatten, verlegte auch das Ehepaar Winterstein seinen Wohnsitz dorthin. Stella und Valerie flohen mit ihren Familien im März 1939 nach Erez Israel/Palästina und kehrten 1947 bzw. 1948 nach St. Pölten zurück. Stefanies zweiter Ehemann Jakob Winterstein, geboren am 17. Februar 1871 in Budapest, führte in St. Pölten ein „Herren-Konfektionsgeschäft“ – Bekleidung und Accessoires – in der Franziskanergasse 3. An dieser Adresse wird auch der Stein der Erinnerung gesetzt. Am 16. August 1939 musste das Ehepaar nach Wien 2, Böcklinstrasse 92/11 übersiedeln, am 28. Oktober 1941 wurde es in das Ghetto Lodz deportiert, das im April 1940 in den verwahrlosesten Bezirken der Stadt eingerichtet worden war. In diesem Transport von tausend Menschen befanden sich auch andere St. Pöltner Jüdinnen und Juden. Mit der Anlage des „Judenghettos“ war die Stadt Lodz nach dem deutschen General Karl Litzmann (1850–1936) in „Litzmannstadt“ umbenannt worden. Für die Verwaltung der völlig ungenügenden Versorgung, Einteilung zur Zwangsarbeit, Organisation des Ordnungsdienstes und vor allem für die Erstellung der Deportationslisten in die Vernichtungslager richteten die NS-Machthaber einen „Ältestenrat“ ein. Zwischen April 1940 und August 1944 starben unter den katastrophalen Lebensbedingungen mehr als 43.000 Menschen an Hunger, Kälte, Typhus und Tuberkulose. Weitere 143.000–145.000 Menschen wurden ab Jänner 1942 in Kulmhof/ Chelmno in Gaswägen und ab 1944 in Auschwitz ermordet. Die Todesdaten von Jakob und Stefanie Winterstein sind nicht bekannt. Aus: Steine der Erinnerung in St. Pölten I/2018, S.13-19, Hg.: Institut für jüdische Geschichte Österreichs, zu bestellen unter

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. um 8 € zzgl. Porto Bilder: Foto von Bernadette Dewald, Familienporträt aus dem Privatarchiv von Hans MorgensternJakob and Stefanie Winterstein

„Before this document was signed, the parties [...] were asked whether any Jews were involved in the legal business as contracting parties. The involved parties responded that Jakob and Stefanie Winterstein are both Jews.“ This paragraph sealed the contract dated 13 February 1939 with which the duplex house belonging to the married couple Jakob and Stefanie Winterstein née Vogel at Schubertstraße 34, which they co-owned, was forcibly sold. In her prop erty declaration dated 28 June 1939, Stefanie, who was born on 17 September 1880 in Wallachisch Meseritsch (today in the Czech Republic), had still listed her profession as “house coowner”. She had two daughters from her first marriage with Leiser Bacher; Stella, who was born in 1905 in Wilhelmsburg, was married to the lawyer Egon Morgenstern, while Valerie married the shoe salesman Max Kohn. Once the two daughters had settled in St. Pölten, the Wintersteins also moved to the city. Stella and Valerie fled in March 1939 with their families to Eretz Israel/Palestine and returned to St. Pölten in 1947. Stefanie’s second husband, Jakob Winterstein, who was born on 17 February 1871 in Budapest, ran a men’s clothing and accessories store at Franziskanergasse 3, which is where the Stone of Remembrance is being placed. On 16 Au gust 1939, the couple had to relocate to Vienna 2, Böcklinstrasse 92/11. They were deported to the Lodz ghetto on 28 October 1941, which had been created in the most abject parts of the city in April 1940. Their transport contained 1,000 people, among whom there were a number of Jews from St. Pölten. Following the creation of the “Jewish ghetto”, the city of Lodz was renamed “Litzmannstadt” in honor of the German General Karl Litzmann (1850–1936). The Nazi authorities installed a “Council of Elders” to administer the totally insufficient provisions, the assignment of forced labor, the organization of a security service, and especially the compilation of deportation lists to the extermination camps. Between April 1940 and August 1944, more than 43,000 people died under the catastrophic living conditions in the ghetto from hun ger, cold, typhus, and tuberculosis. From January 1942 onward, a further 143,000–145,000 people were murdered in gas vans in Kulmhof/Chelmno and from 1944 onward in Auschwitz. The dates of death of Jakob and Stefanie Winterstein are not known.

- Links: