- Walter

- Briefwechsler

- alt. Nachname: Brifveksler

- hebr. Vorname: Seew, Zeew

- Geburtsdatum: 03.01.1930

- Geburtsort: Usingen

- goo.gl

- Sterbeort: Sobibor

- Adresse/n:

- Kremser Landstraße 57, St. Pölten

- Vater: Simon

- Memorbuch

- Mutter: Paula

- Blumenthal

- Memorbuch

- NS-Schicksal: Am 15. Juli 1939 nach Wiesbaden umgezogen, am 11. Juni 1942 von Frankfurt am Main nach Sobibor deportiert

- deportiert am: 11.06.1942

- deportiert nach: Sobibor

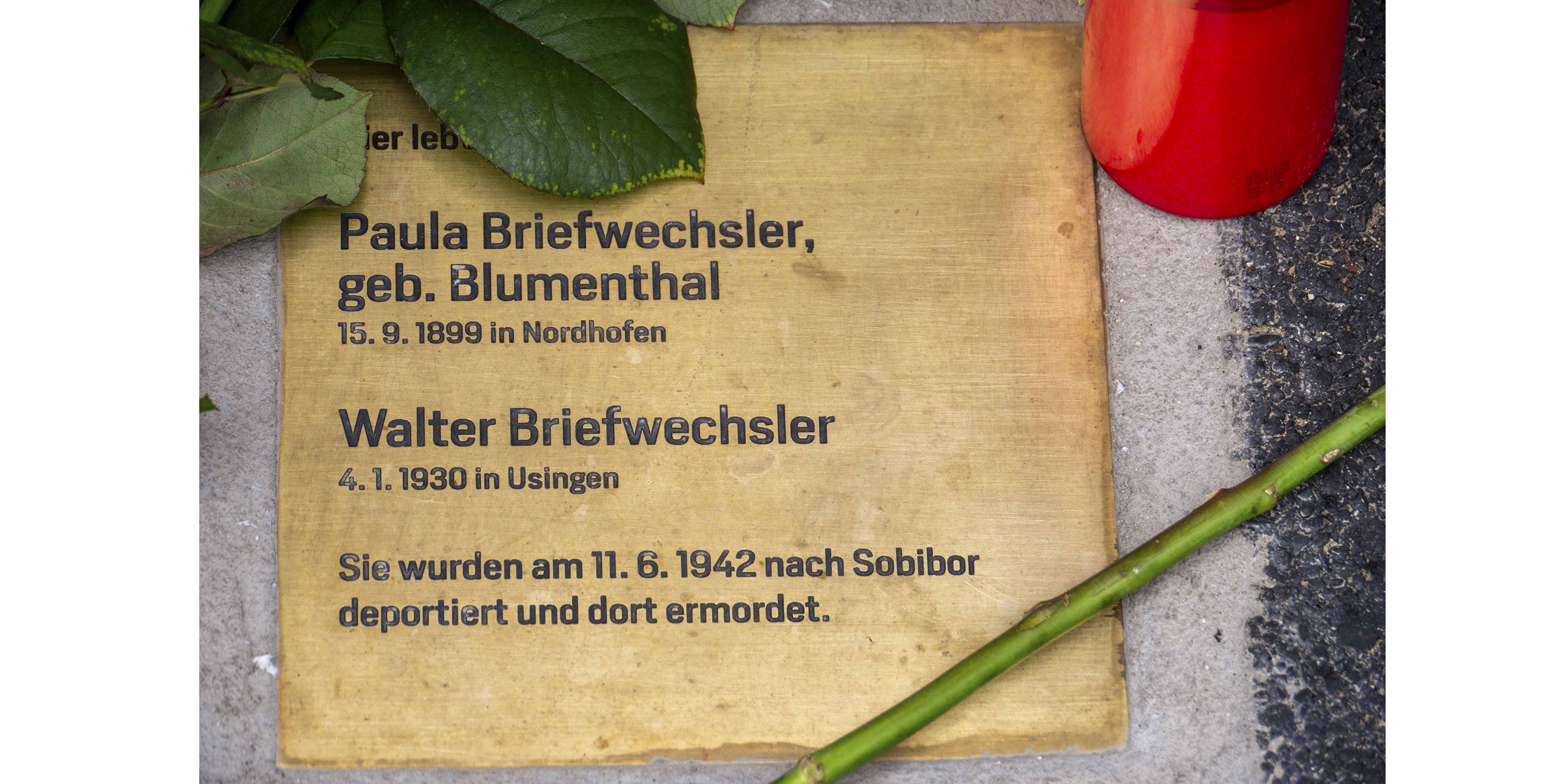

- Steine der Erinnerung:

Paula Briefwechsler und ihr Sohn Walter

„Ort und Zeit des Todes: nicht bekannt; Umstände des Todes: nicht bekannt.“ Als Simon Briefwechsler für die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem das Gedenkblatt, die „Page of Testimony“, für seine Frau Paula Bila und seinen Sohn Walter Se’ev ausfüllte, konnte er zu den näheren Umständen der Ermordung keine Angaben machen. Simon Briefwechsler, 1894 in Wien geboren, zog 1928 als Witwer mit seiner achtjährigen Tochter Anna nach Usingen (bei Bad Homburg in Hessen) und führte dort ein Schuhgeschäft. Dank der Recherchen des „Aktiven Museums Spiegelgasse“ in Wiesbaden sind wir über sein Leben unterrichtet: 1929 heiratete er Paula, Tochter der Schuhhändler Elchanan und Johanna Blumenthal, geboren am 15. September 1899 in Nordhofen bei Selters im Westerwald-Kreis (Rheinland-Pfalz). Am 4. Jänner 1930 kam ihr gemeinsamer Sohn Walter zur Welt. Bereits in diesem Jahr musste Simon das Geschäft schließen. Er fand Arbeit als Wäschevertreter und als Buchhalter im Städtischen Elektrizitätswerk. Weil „Nichtarier im Dienste der Stadt nicht mehr beschäftigt werden können“, wurde er mit 1. September 1935 gekündigt, sein Gewerbeschein wurde ihm entzogen. In dieser Notlage kehrte er nicht in seine Geburtsstadt Wien zurück, sondern migrierte nach St. Pölten, vermutlich, weil dort sein jüngerer Bruder, der Zahntechniker Berthold Briefwechsler lebte. Auch in St. Pölten litt die Familie Armut, die Tätigkeit als Versicherungsvertreter brachte kaum das Nötigste ein. Nach dem „Anschluss“ verlor Simon seinen Arbeitsplatz und erhielt auch keine Arbeitslosenunterstützung. Wie er im Fürsorgeansuchen an die Israelitische Kultusgemeinde St. Pölten schrieb, war eines seiner Kinder „lungenkrank“ und seine Frau „leidend“. Die Familie wohnte, wie auch Josef Rosenstingl, im Magazin des jüdischen Kaufmanns und Kultusgemeindevorstands Julius Körner in der Kremser Landstraße 57. Wie viele andere Juden in St. Pölten wurde Simon Briefwechsler in der „Reichspogromnacht“ verhaftet und war bis Februar 1939 in Dachau inhaftiert. Die rettende Auswanderung sollte von Wiesbaden aus organisiert werden, daher übersiedelte die Familie am 15. Juli 1939 dorthin. Nur Tochter Anna hatte sich bereits am 2. Dezember 1938 nach Wien abgemeldet und konnte sich nach Palästina/Erez Israel retten, wo sie 1947 mit nur 27 Jahren verstarb. Auch ihr Vater ließ sich nach dem Krieg in Israel nieder, er starb 1975. Zwar hatte er im Juli 1939 ein Visum nach Großbritannien erhalten, konnte aber, als „feindlicher Ausländer“ nach Australien deportiert, seiner Familie nicht helfen. Paula erhielt noch die nötigen Papiere, doch machte der Kriegsausbruch die Flucht unmöglich. Am 11. Juni 1942 wurde sie mit ihrem Sohn von Frankfurt am Main aus nach Sobibor deportiert, wo sie am 2. November 1943, im Zuge der Vernichtung des Lagers nach dem Gefangenenaufstand am 14. Oktober, ermordet wurde. Es ist anzunehmen, dass der zwölfjährige Walter bereits kurz nach der Ankunft in die Gaskammern selektiert wurde.

Paula Briefwechsler and her son Walter

“Time and place of death: unknown; circumstances of death: unknown.” When Simon Briefwechsler filled out the memorial sheet, called the „Page of Testimony“, at the Holocaust memorial site Yad Vashem in Jerusalem for his wife Paula Bila and his son Walter Se’ev, he was unable to provide any details about the circumstances of their murder. Simon Briefwechsler was born in Vienna in 1894. In 1928, he moved as a widower with his eightyearold daughter Anna to Usingen (near Bad Homburg in Hesse, Germany), where he ran a shoe store. Thanks to the research conducted by the “Spiegelgasse Active Museum” in Wiesbaden, we know a little about his life: In 1929, he married Paula, the daughter of the shoe tradespeople Elchanan and Johanna Blumenthal, who was born on 15 September 1899 in Nordhofen near Selters in the Westerwald district (RhinelandPalatinate). Their son Walter was born on 4 January 1930. Simon already had to shut down his store that year. He found work as a salesperson for a linen company and as a bookkeeper in the municipal electric company. Once “nonAryans” could “no longer be employed in the services of the city”, he was made redundant on 1 September 1935 and his trade certificate was revoked. Under these circumstances, he did not return to Vienna, the city of his birth, but rather migrated to St. Pölten. This was presumably because his younger brother Berthold Briefwechsler, a dental technician, lived there, for whom he also filled out a memorial sheet in 1953. The family continued to suffer from poverty in St. Pölten as his work selling insurance hardly sufficed to make ends meet. After the “Anschluss”, Simon lost his job and did not receive any unemployment benefits. He noted in his welfare application to the Jewish community organization in St. Pölten that one of his children was “suffering from a lung disease” and his wife was “poorly”. The family lived, like Josef Rosenstingl, in the depot of Julius Körner, a Jewish merchant and board member of the Jewish community, in Kremser Landstraße 57. Like many other Jews in St. Pölten, Simon Briefwechsler was arrested during the November Pogrom and was interned in Dachau until February 1939. The family was supposed to emigrate to safety from Wiesbaden, hence they relocated there on 15 July 1939. His daughter Anna had already deregistered from Vienna on 2 December 1938 and moved to Palestine/Eretz Israel, where she died in 1947. Her father also settled in Israel after the war, where he died in 1975. He had actually received a visa for the United Kingdom in July 1939, but, since he was deported to Australia as an “enemy alien”, he was unable to help his family. Paula did manage to receive the necessary papers, but the outbreak of war made emigration an impossibility. She was deported together with her son from Frankfurt am Main to Sobibor on 11 June 1942, where she was murdered on 2 November 1943 when the camp was liquidated following the prisoners’ uprising on 14 October. Walter, who was twelve at the time, was presumably murdered in the gas chambers shortly after arrival in the camp.