- Moritz

- Rosenstingl

- alt. Vorname: Moriz

- Geburtsdatum: 03.05.1865

- Geburtsort: Spratzern

- Sterbedatum: 15.08.1938

- Sterbeort: St. Pölten

- www.google.at

- Beruf: Trödler

- Adresse/n:

- Neugebäudeplatz 9a, St. Pölten

- Herzogenburger Straße 10, St. Pölten

- Vater: Leopold

- Mutter: Fanni

- Goldschmied

- alter Friedhof

- Ehepartner/in:

- Cäcilia, Löwinger, Memorbuch

- Kind/er:

- Alois, Memorbuch

- Ernestine, Memorbuch

- Johanna, Memorbuch

- Rose, Webseite besuchen

- Grabstelle: Webseite besuchen

- Steine der Erinnerung:

Moritz Rosenstingl und seine Frau Cäcilia, geb. Löwinger

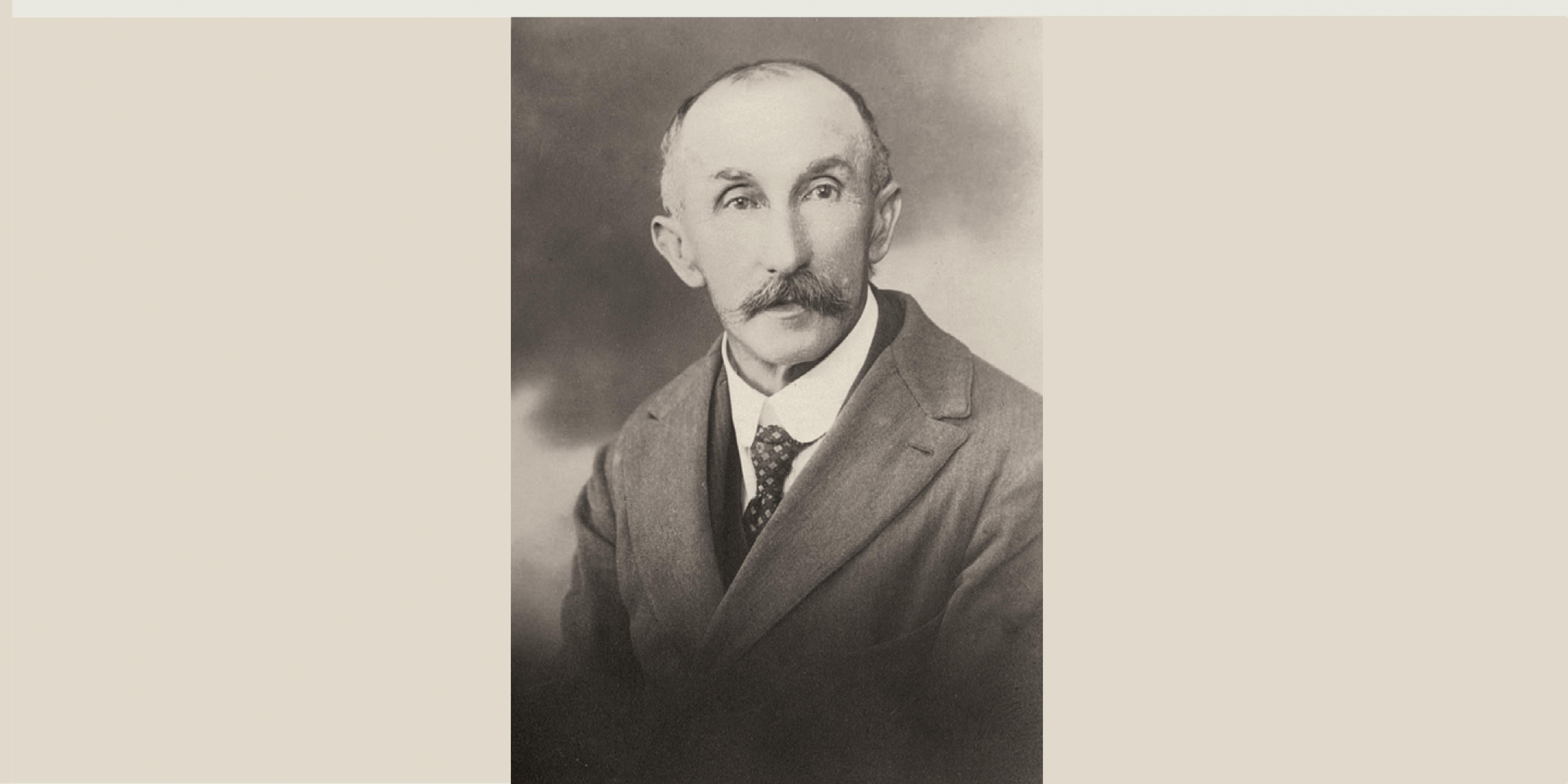

„Konnten sie im Tod nicht nebeneinander ruhen, so wären sie dann wenigstens auf dem Erinnerungsstein gemeinsam verewigt“. (Urenkelin Christine Koch, Wien, an Martha Keil, 22.2.2021) Moritz (auch: Moriz) Rosenstingl wurde am 3. Mai 1865 in Spratzern, heute ein Teil von St. Pölten, als Sohn von Leopold und Fanni, geb. Goldschmied, geboren. Seine Familie stammte aus Lackenbach und somit aus einer traditionsreichen orthodoxen Gemeinde Westungarns (heute Burgenland). Seine Frau Cäcilia (auch: Zäzilie, Zilla), geboren am 22. Mai 1865 als Tochter von Josef Löwinger und Netti, geb. Löwinger, war von einem weiter entfernten Ort zugezogen: von Also Pol (heute Nyzhni Vorota, Ukraine). Wann und wo Moritz und Cäcilie heirateten, ist nicht bekannt. Ihre vier Kinder sind jedenfalls in Spratzern bzw. St. Pölten geboren und erhielten nach jüdischer Tradition auch einen hebräischen Namen: Alois Elieser, geb. 1891, studierte Medizin und ordinierte in Wien als Zahnarzt. Die älteste Tochter, Johanna Chana, geb. 1890, überlebte als einziges der Kinder die Shoah in „geschützter Mischehe“. Ihre Schwester Ernestine Ester, geb. 1893, war in St. Pölten mit Mortko Schmatnik verheiratet, beiden wird heuer ebenfalls ein Stein der Erinnerung gesetzt. Mindestens ein Kind, Rosa, erreichte das Erwachsenenalter nicht und ist auf dem alten jüdischen Friedhof begraben, wo noch vier weitere Kinder namens Rosenstingl, jedoch ohne Vornamen, beerdigt sind. Moritz Rosenstingl scheint als Produktenhändler ausreichend verdient zu haben, um dem einzigen Sohn ein Medizinstudium zu ermöglichen. Welche Umstände zur Verarmung des Ehepaars führten, ist nicht klar. Jedenfalls lebten die beiden nach dem „Anschluss“ von der Unterstützung der Kultusgemeinde St. Pölten, die allerdings kaum die Miete deckte. Nach der Räumung des Geschäftslokals und der Wohnung am Neugebäudeplatz 9 mussten sie in eine Holzbaracke in der Herzogenburger Straße 10 ziehen. Am 1. Juli 1938 bat Cäcilia die IKG St. Pölten um eine Erhöhung der Beihilfen, ihre Notlage begründete sie mit Krankheit. Am 20. Juli 1938 ersuchten beide die IKG um „Unterbringung in das jüdische Versorgungshaus in Wien, damit wir unsere alten Tage unter Juden und ohne große Entbehrungen verleben können.“ Die Übersiedlung in das Altersheim der IKG Wien in Wien 9, Seegasse 9 kam nicht mehr zustande, sechs Wochen nach dem Ansuchen, am 15. August 1938, starb Moritz Rosenstingl. Zwar wurde er laut Sterbematriken am jüdischen Friedhof St. Pölten begraben, doch für einen Grabstein fehlten wohl die Mittel, daher ist die Lage seines Grabes unbekannt. Als Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung wird er deshalb ebenfalls, gemeinsam mit seiner Frau, einen Stein der Erinnerung erhalten. Cäcilia verließ St. Pölten erst am 3. April 1940 und zog in den 9. Wiener Gemeindebezirk, ohne genaue Angabe der Adresse. Im Familiengedächtnis präsent ist die Wohnung von Verwandten in der Nussdorfer Straße 4, in der auch Tochter Ernestine mit ihrem Mann untergekommen war. Kurz danach musste sie in eine Sammelwohnung in Wien 2, Im Werd 7/22, übersiedeln, wohin auch ihr Sohn Alois, dessen Frau Lotte, geb. Beiner, und deren Mutter Rosa Ruchel zugewiesen wurden. Am 24. September 1942 wurde sie mit Sohn und Schwiegertochter nach Theresienstadt deportiert – Rosa war bereits einen Monat früher abgeholt worden. Alois und Lotte wurden am 6. September 1943 nach Auschwitz überstellt und zwischen Dezember 1943 und Jänner 1944 ermordet. Cäcilia ertrug Theresienstadt noch mehr als ein Jahr, bis sie am 25. Dezember 1943 starb. Foto: Moritz Rosenstingl, ca. 1925 © Christine Koch

Moritz Rosenstingl and his wife Cäcilia, née Löwinger

“They couldn’t rest beside each other in death, so now at least they have been immortalized together on this Stone of Remembrance.” (The great granddaughter Christine Koch in Vienna to Martha Keil, 22.2.2021) Moritz (also spelled Moriz) Rosenstingl was born in Spratzern, which today forms a part of St. Pölten, to Leopold and Fanni, née Goldschmied on 3 May 1865. His family was from Lackenbach, a traditional orthodox community in Western Hungary (today’s Burgenland). Moritz’s wife Cäcilia (also known as Zäzilie or Zilla) was born to Josef Löwinger and Netti, née Löwinger on 22 May 1865. She moved to the area from far away, namely Also Pol (today called Nyzhni Vorota, Ukraine). It is unknown when and where Moritz and Cäcilie got married, but their four children were born either in Spratzern or St. Pölten. Following Jewish tradition, they each received an additional Hebrew name: Alois Elieser, born 1891, studied medicine and practiced dentistry in Vienna. The oldest daughter, Johanna Chana, born 1890, was the only child to survive the Shoah, on account of living in a “protected mixed marriage”. Her sister Ernestine Ester, born 1893, married Mortko Schmatnik in St. Pölten. The couple are also receiving a Stone of Remembrance this year. At least one of the children, Rosa, did not live to see adulthood and lies buried in the old Jewish cemetery, where another four children with the surname Rosenstingl also lie buried. Their given names are unknown. Moritz Rosenstingl seems to have made a good living as a trader of agricultural produce, which is how he could afford to pay for his only son’s medical studies. It is unclear what led to the parents’ impoverishment. In any case, both lived off charity from the Jewish community organization of St. Pölten after the “Anschluss”, which barely sufficed to pay the rent. When they were evicted from their business premises and their apartment in Neugebäudeplatz 9, they were forced to relocate to a wooden barrack in Herzogenburger Straße 10. On 1 July 1938, Cäcilia asked the Jewish community organization in St. Pölten for the couple’s support payments to be increased, citing illness as the cause of their hardship. On 20 July 1938, the couple requested that the community organization accommodate them “in the Jewish retirement home in Vienna, so that we may live out our days amongst Jews and without great privations.” The couple did not end up moving to the retirement home of Vienna’s Jewish community organization in Seegasse 9 in the city’s ninth district and, only six weeks after this application, on 15 August 1938, Moritz Rosenstingl died. According to the death register, he was buried in the Jewish cemetery in St. Pölten, but since there were presumably no funds to erect a gravestone, the burial site is unknown. Since he was also a victim of Nazi persecution, he is now being commemorated on a Stone of Remembrance together with his wife. Cäcilia only left St. Pölten on 3 April 1940, at which point she moved to Vienna’s ninth district. The exact address is unknown. Family memory has it that she lived in the apartment of relatives in Nussdorfer Straße 4, where her daughter Ernestine had also moved with her husband. Shortly thereafter, Cäcilie had to relocate to a collective apartment in Im Werd 7/22 in Vienna’s second district together with her son Alois, his wife Lotte née Beiner, and Lotte’s mother Rosa Ruchel. On 24 September 1942, Cäcilia was deported together with Alois and his wife to Theresienstadt – Rosa had already been deported a month earlier. Alois and Lotte were transferred to Auschwitz on 6 September 1943, where they were murdered sometime between December 1943 and January 1944. Cäcilia endured in Theresienstadt for another year before she died on 25 December 1943.